Lali Sumber Ketiwasan: Refleksi Nilai-nilai Desa dalam Arus Modernitas

Saya sedikit heran—bercampur penasaran—ketika saya pertama kali bertandang ke Taman Baca Mahanani pada akhir tahun...

Pesantren Tak Pernah Feodal, Kita Saja yang Gagal Memahami Adab

Setiap kali seorang santri mencium tangan kiainya, ada saja yang sinis. “Itu sisa feodalisme,” kata...

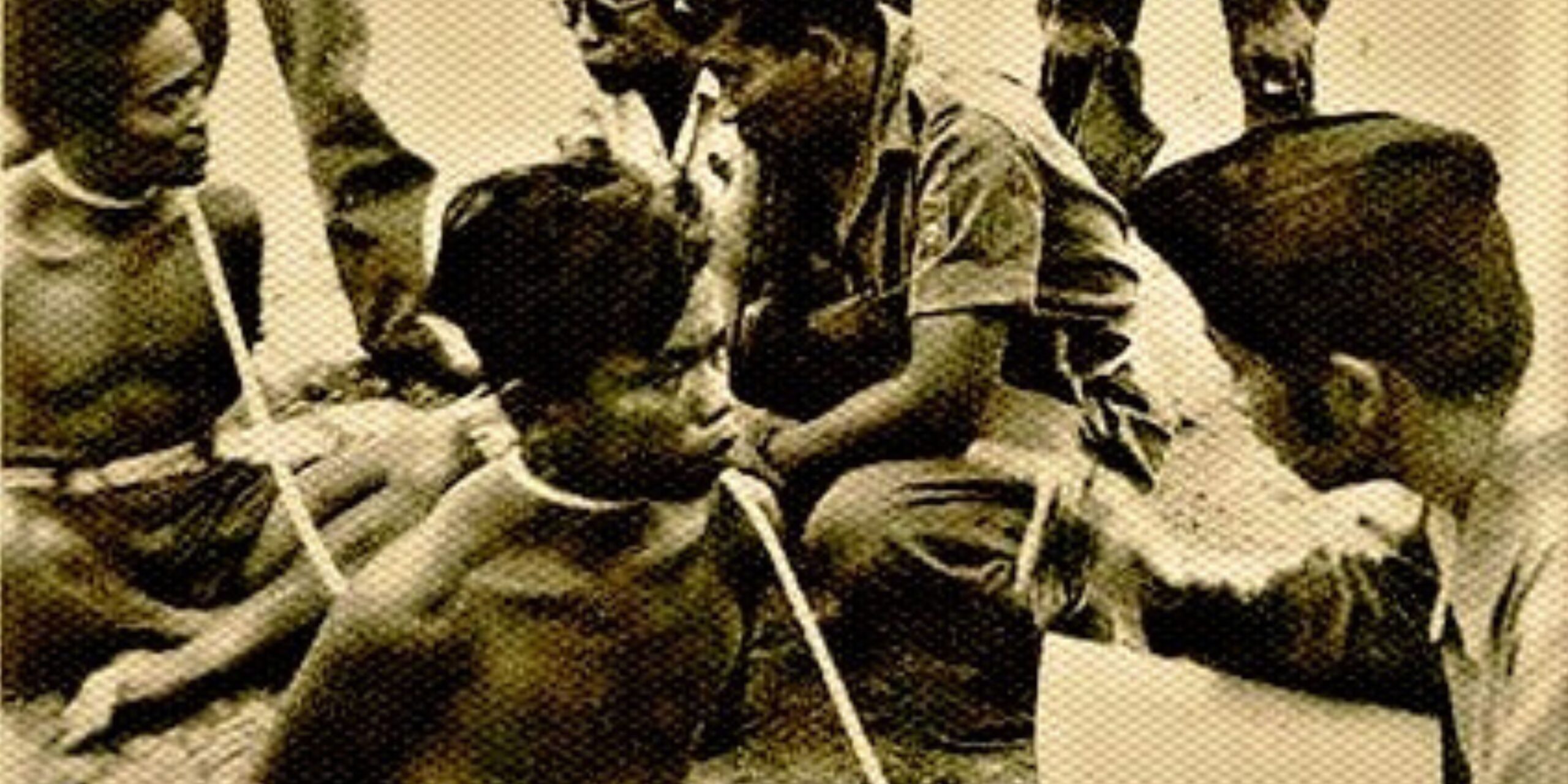

Jimat, Pemberontakan, dan Kaum Kolonial

Sejak arus modernisme melanda kehidupan di Bumi Nusantara, segala hal yang berbau klenik, mistis, atau...

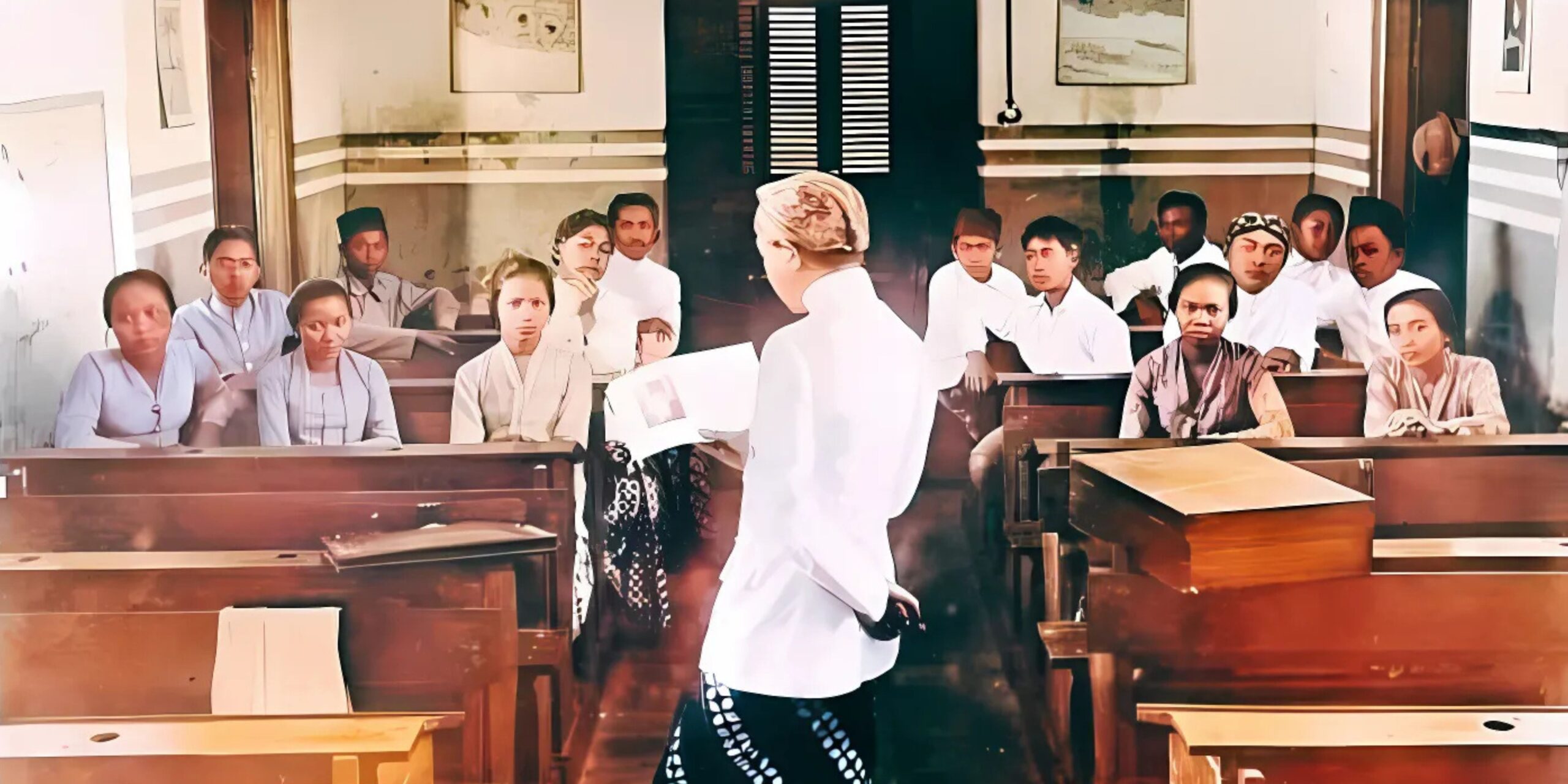

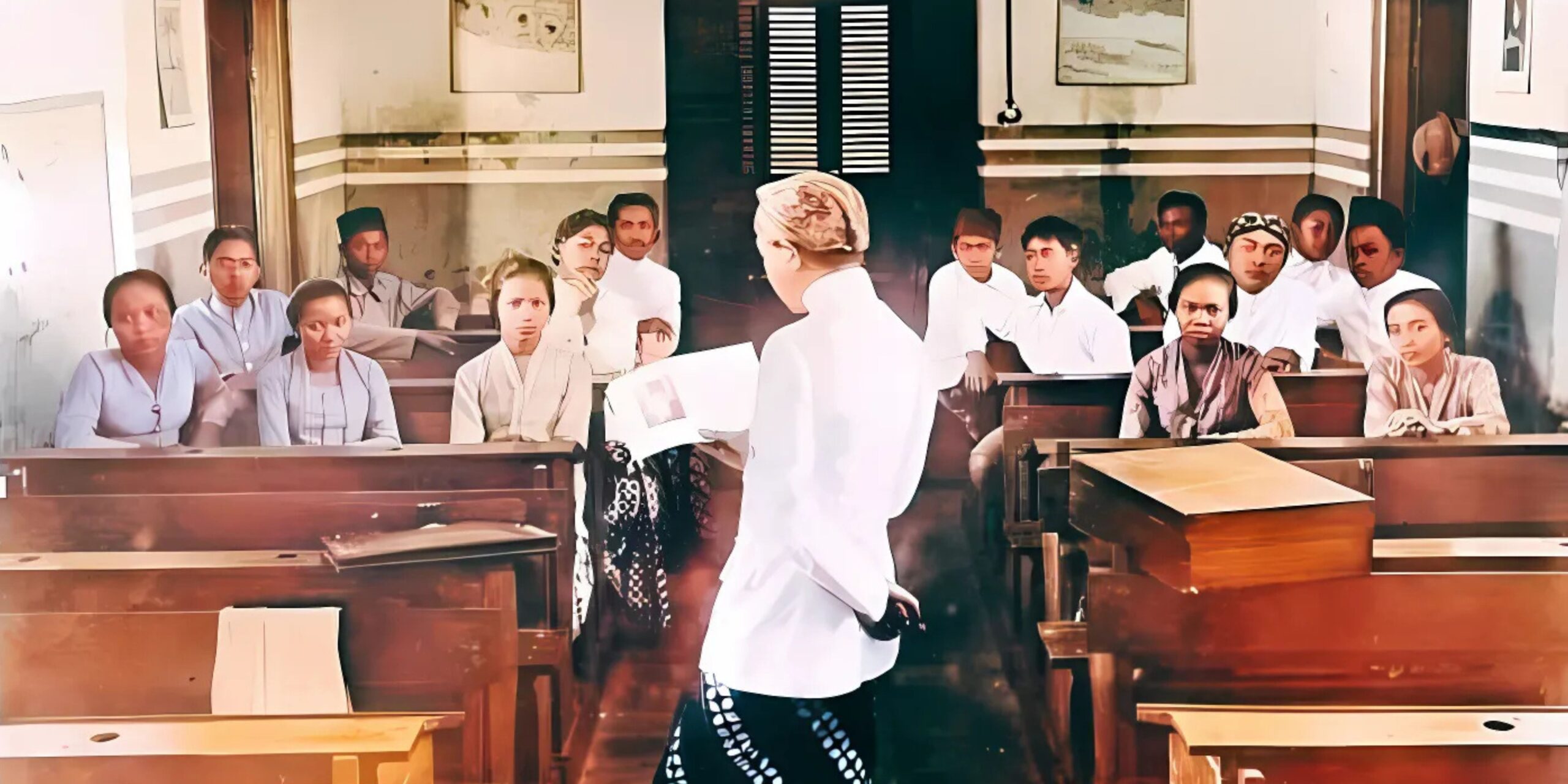

Aksara dan Imperialisme Budaya

Suatu ketika, saya berkesempatan mengunjungi perpustakaan Mangkunegaran, Solo. Biar kelihatan ngintelek, saya serius menanyakan dokumen...

Jimat, Pemberontakan, dan Kaum Kolonial

Sejak arus modernisme melanda kehidupan di Bumi Nusantara, segala hal yang berbau klenik, mistis, atau...

Yang Luluh Lebur Merindu: Kumpulan Puisi Helmi Y. Haska

YANG LULUH LEBUR MERINDU akulah ngengat liar itu yang berputar-putar di sekitar cahayamu (yang kini...

Menambang Esai di Sukorejo

“Korjooo! Korjoooo! Korjoooooooooooooo!” Kernet berpeci hitam nasional itu memekik seraya membenturkan cincinnya ke besi pegangan...

Cerita Hantu Sebagai Politik Ingatan

Saya belum terlalu lama mengikuti konten-konten di kanal media sosial Gen Alfarizi, tapi saya cukup...

Aksara dan Imperialisme Budaya

Suatu ketika, saya berkesempatan mengunjungi perpustakaan Mangkunegaran, Solo. Biar kelihatan ngintelek, saya serius menanyakan dokumen...

Kematian yang Penuh, Ada Magma dalam Tubuhku. Catatan atas The Death of Dance oleh Fitri Setyaningsih

Kematian dance dikabarkan terjadi di Sakatoya Collective Space, padukuhan Jaranan, Panggungharjo, Sewon, Bantul. Kematian itu...