Travelogue di Nusantara: Menggurit Sejarah, Menggubah Sastra

Pada tahun 2016 saya dipercaya menjadi salah seorang juri lomba cipta sastra “Sail Puisi Cimanuk” yang diadakan oleh Dewan Kesenian Indramayu. Karena tema lomba merujuk...

Pada tahun 2016 saya dipercaya menjadi salah seorang juri lomba cipta sastra “Sail Puisi Cimanuk” yang diadakan oleh Dewan Kesenian Indramayu. Karena tema lomba merujuk sebuah tempat, yakni Kabupaten Indramayu, khususnya yang berhubungan dengan Sungai Cimanuk, maka panitia lomba merasa perlu membuat semacam pengantar historiografi. Di situ diuraikan kesejarahan Indramayu (Dermayon) sebagai bandar besar pada abad ke-14, bersama Banten dan Sunda Kelapa. Sungai Cimanuk (Chemano) menjadi tempat berlabuh kapal-kapal segala bangsa.

Dari mana panitia lomba mendapatkan informasi tentang itu? Tidak lain dari catatan seorang pengelana Portugis, Tome Pires. Sepanjang 1512-1515, Pires berkelana di Nusantara dan menulis kisah perjalanannya dalam buku fenomenal, Suma Oriental. Cimanuk ada ditulis di situ:

[…] Cimanuk sebuah kota yang besar dan bagus. Tuan-tuan kepala pelabuhan ini merupakan orang-orang yang sangat penting. Masing-masing ditakuti dan sangat dihormati oleh penduduk. Mereka pemburu tangguh yang melewatkan sebagian waktu mereka untuk bersenang-senang, dan memiliki kuda-kuda yang dihiasi dengan bagus. Mereka bersaing dengan orang Jawa, begitu pula sebaliknya. Mereka bilang, orang Sunda lebih gagah perkasa. […]

Demikian secuplik catatan Pires yang diterakan panitia. Perihal Cimanuk, saking lebarnya sungai yang berhulu di Gunung Papandayan itu, Pires menganggapnya sebagai laut atau selat yang memisahkan “Pulau” Sunda dan Jawa. Dua wilayah yang digambarkannya saling bersaing, namun bisa menjalin hubungan dagang dengan baik. Pengelana Portugis lainnya, Joao de Barros juga menuliskan perjalanannya dalam buku Da Asia, Dacada IV (1615). Pires dan Barros merupakan dua pengelana yang menulis catatan perjalanan pada era rempah-rempah dan bertahtanya kolonialisme di Nusantara.

Jauh sebelum zaman rempah dan kolonial, kita mendapat informasi masa lalu berkat catatan perjalanan seorang biksu Budha dari Cina, I Tsing. Ia menuju India menyusuri Jalur Sutra—sebuah jalur yang banyak muncul dalam catatan para musafir—lalu “terdampar” di Palembang (671 masehi). Pada kedatangannya yang kedua, I Tsing menetap satu tahun di Palembang (685-695 masehi). Ia mencatat kebesaran Kemaharajaan Sriwijaya dan kehidupan masyarakat Melayu di Jambi.

Catatan perjalanan (travelogue), menurut Gusti Asnan (2014), merupakan tradisi yang sudah lama berkembang di kalangan masyarakat Eropa, Cina dan Arab, meskipun publikasinya baru marak dilakukan pertengahan abad ke-19 hingga pertengahan abad ke-20. Dalam makalah di Borobudur Writers and Cultural Festival itu (kemudian dimuat dalam buku Arus Balik: Memori Rempah dan Bahari Nusantara), Asnan menyebut travelogue bisa dibuat oleh individu namun ada juga bersifat kolektif, misalnya ekspedisi wilayah yang direstui raja-raja, bahkan bisa berupa laporan bersama armada niaga.

Laporan pelayaran Cheng Ho, Colombus, Marcopolo atau Vasca Da Gama termasuk dalam catatan kolektif. Sedangkan perjalanan Tome Pires dan Parada Harahap—dua orang travelogues yang menjadi fokus bahasan Asnan—merupakan catatan individu. Baik catatan kolektif maupun individu, dengan kelebihan dan kekurangannya, sama-sama penting sebagai bahan referensi historiografi suatu bangsa atau kawasan. Karena itu tak heran, kesejarahan Indonesia banyak digali dari catatan perjalanan musafir Cina, Arab dan Eropa seperti dilakukan Anthony Reid. (Dan dalam bentuk lain, dapat dirujuk untuk keperluan praktis dalam kerja literasi sebagaimana dilakukan Panitia “Sail Puisi Cimanuk” di atas).

Travelogue… Baik catatan kolektif maupun individu, dengan kelebihan dan kekurangannya, sama-sama penting sebagai bahan referensi historiografi suatu bangsa atau kawasan. Karena itu tak heran, kesejarahan Indonesia banyak digali dari catatan perjalanan musafir Cina, Arab dan Eropa seperti dilakukan Anthony Reid.

Buku The Suma Oriental of Tome Pires (1944) yang dieditori Armando Cortesao—juga memuat tulisan Fransisco Rodrigues; tak hanya tentang Nusantara, juga Mesir, India dan Cina—jelas menyumbang historiografi itu, misalnya tentang kehidupan bahari Sumatera, sistem pemerintahan dengan kerajaan dan kedatuan, hidup-matinya kota-kota pelabuhan, dinamika sosial kemasyarakatan, dan seterusnya (Asnan, 2014).

Status dan latar belakang seorang pejalan dapat memberi garansi kelengkapan sebuah travelogue. Perjalanan yang didanai raja, sultan atau komisi dagang bisa mengumpulkan lebih banyak data dan keluasan daya jelajah. Meski begitu, pada perjalanan individual data bisa juga didapatkan secara leluasa, bebas dan personal tanpa ikatan dinas, sehingga tidak mengurangi keunggulannya, terutama untuk data pingggiran (non-mainstream). Pires sendiri adalah juru tulis utama Portugis untuk kawasan Malaka dan Tanah Jawa sekaligus duta Portugis untuk Cina. Ia juga pernah menjadi penyuplai candu dan obat-obatan untuk Portugis di India. Karena itu data dan pengamatannya sangat luas, meskipun posisinya sebagai “orang dalam” memiliki bias, penilaian yang subjektif, penuh prasangka, kesalahan nama dan hal-hal sejenis yang disebut Asnan sebagai kelemahan travelogue.

Sir Thomas Stamford Raffles, Gubernur Letnan Hindia-Belanda berkebangsaan Inggris menulis The History of Java (1817), kitab babon yang memuat segala hal tentang Jawa, mulai adat istiadat, hal-ihwal kebudayaan, manusia, keadaan alam dan geografis, agama dan kepercayaan. Raffles ditugaskan ke Jawa pada tahun 1811 ketika Kerajaan Inggris mengambil alih wilayah jajahan Kerajaan Belanda di Nusantara. Tahun 1818 Raffles dipindahkan ke Bengkulu dan bertugas sampai tahun 1824 dari mana ia pernah melakukan perjalanan ke pedalaman Minangkabau dan mencatatkannya dalam laporan dan surat-surat.

Dalam jelajahnya ia mencatat persinggahannya di Simawang dekat Danau Singkarak, perjumpaannya dengan kota-kota di pedalaman Minangkabau hingga ketercengangannya menemukan istana Pagaruyung yang sudah habis dibakar Tuanku Lintau pada awal Perang Padri. Raffles sempat memperhatikan sawah yang pengairannya baik di Pauh dan hamparan sawah seluas mata memandang di Selayo, Solok, yang kini disebut menghasilkan salah satu beras terenak di Nusantara, “beras Solok” (Wenri Wanhar, JPPN, 2016).

Buku The History of Java sendiri tidak murni sebagai catatan perjalanan (travelogue) namun tetap memuat unsur-unsur kepejalanan. Pertama, perjalanan Raffles sendiri secara langsung ke berbagai pelosok di Jawa, seperti Prambanan atau Borobudur, dan kedua, menyiratkan perjalanan pihak kedua atau ketiga yang bisa kita sebut sebagai perantara. Perantara ini jelas melakukan perjalanan langsung, kemudian memasok data kepada Raffles yang kemudian menuliskannya. Laporan dari ahli dan pihak partikelir yang membantunya itu, digabung dengan perjalanan dan pengamatannya sendiri. Maka The History of Java menurut saya tetap dapat dipandang sebagai buah travelogue, di samping juga memenuhi unsur genre kepenulisan yang lain, katakanlah takstonomi atau etnografi.

Raffles konon terpacu menulis bukunya setelah membaca History of Sumatera (1783) karya William Marsden. Sama seperti Raffles, Marsden juga tidak benar-benar melakukan travelling ke pedalaman dan pantai barat secara lengkap-menyeluruh, apalagi ke Nassau (Kepulauan Pagai) dan pulau-pulau lain di lepas pantai Sumatera. Selain “hanya” mengadakan perjalanan keliling Bengkulu dan sempat ke Sumateras Weskuts (Sumatera Barat), sebagian besar bahan-bahannya ia dapat melalui sosok perantara. Sebagai sekretaris EIC (kumpeni dagang Inggris) di Bengkulu, ia sering bertemu orang dari berbagai pelosok Sumatera di Benteng Marlborough, dan dari sana ia menggali fakta dan cerita. Maka jadilah buku monumental yang meski tak bisa sepenuhnya dianggap jenis travelogue, namun nuansa travelogue tak dapat diabaikan.

Oleh karena itu, melihat travelogue (di) Nusantara pada masa-masa awal berkembangnya tradisi kepenulisan genre ini, tidak bisa secara murni berdasarkan perjalanan an sich. Sebab kerja kepenulisan biasanya bersanding dengan kerja-kerja observasi, administrasi, ekspedisi bahkan peperangan dan penaklukan. Travelogue mesti dilihat secara luas, baik cara ia menyusup ke dalam berbagai jenis tulisan (jurnalistik, sastra, laporan penelitian, bahkan biografi/otobiografi), maupun sebaliknya, cara ia merespon berbagai jenis bidang (sejarah, kebudayaan, seni, ekologi, etnografis, spritualitas, hingga administrasi pemerintahan). Buku Miguel Coverrubias Island of Bali (1922), surat-surat Rabindranath Tagore dalam perjalanannya ke Bali (1927) dan buku Revolusi di Nusa Damai karya Ketut Tantri menunjukkan hal tersebut.

Sementara itu, antropologi termasuk dunia yang banyak menyumbangkan catatan bernuansa travelogue. Hal yang paling terkenal adalah pengalaman tinggal dan perjalanan Reimar Schefold di pedalaman Siberut, Mentawai. Schefold merupakan antropolog kelahiran Basel, Swiss dan menjadi guru besar Antropologi Budaya Indonesia di Universitas Leiden. Bukunya, Aku dan Orang Sakuddei (2014, edisi pertama berbahasa Belanda terbit 2012) merekam kehidupan masyarakat Siberut dengan cermat, akrab dan menegangkan; perjalanan menembus hutan, sungai dan laut, berupacara dan tinggal di uma, berinteraksi dengan sikerey, dan seterusnya lengkap terdedah.

Begitu pula pengalaman Elio Modigliani, antropolog Italia, di Pulau Nias. Meski pengalaman tersebut ditulis ulang oleh orang lain, yakni Vanni Puccioni, nuansa perjalanan dalam era 1886 tersebut tidaklah hilang. Vanni sangat piawai bercerita dalam buku Tanah Para Pendekar (2016, edisi pertama berbahasa Italia terbit tahun 2013), sehingga sosok Elio Modigliani yang berkelana jauh dimasa silam di Nias Selatan terasa hadir kembali.

Tentu saja sebuah travelogue sangat mungkin memaksimalkan penggaliannya atas sumber-sumber terpercaya (tokoh atau referensial), baik primer maupun sekunder. Toh situasi dan konteks zaman ketika seseorang melakukan itu sudah mendekati atau bahkan melebihi sebuah perjalanan yang tidak semudah waktu sekarang. Marsden menulis Sumatera dari Bengkulu, dan bayangkanlah, betapa dari London untuk sampai ke Bengkulu pada tahun 1774 itu menyiratkan medan perjalanan yang niscaya merepresentasikan tempat lain yang dibayangkan. Persentuhannya dengan berbagai pihak di Bengkulu, itu riil membawa cerita perjalanan dari pelosok-pelosok tanah Sumatera yang jauh.

Bisa pula berlaku hal sebaliknya. Seorang pejalan menjelajah langsung berbagai tempat, namun tidak menuliskan catatannya secara langsung. Ada perantara orang lain juga saat menuliskan. Apa yang dilakukan Vanni atas Elio merupakan sebuah kemungkinan yang bisa dikembangkan. Antara perjalanan dan catatannya berjarak jauh (perjalanan Elio tahun 1886, dan tulisan Vanni tahun 2013), namun berkat referensi dan catatan berserak si pejalan (dalam arti belum dirangkai dalam narasi), jarak itu bisa disambungkan. Hal yang sama tersua dalam buku Kisah Perjalanan Magellaan ke Pulau-Pulau Rempah karya Louise Andrews Kent (tahun tak terlacak) yang diterjemahkan Alibasah Moeis. Kent mengisahkan pelayaran Ferdinand Magellaan berkeliling dunia mencari pulau rempah-rempah, Maluku, bersama kawan-kawannya yang kemudian juga dikenal sebagai begawan perjalanan seperti Pigafetta dan Vasco da Gamma.

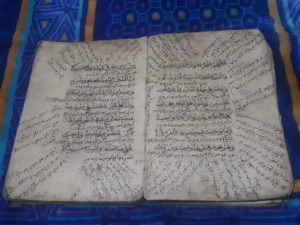

Sementara itu, Ibnu Batutah, pengelana asal Maroko punya teknik sedikit berbeda. Meski sama-sama dituliskan orang lain, namun ia terlibat aktif mendiktekan dan memeriksa catatannya itu. Sebagaimana kita tahu, pengelanaan Batutah ke timur pada abad ke-14 mencapai Maladewa dan Samudera Pasai. Selain Afrika, Turki dan Kremia di Rusia, Batutah juga tiba di Tabriz, “pintu gerbang Cina”, tapi ia berbalik ke Mekkah untuk naik haji yang kedua kali. Barulah dalam perjalanan berikutnya Batutah sampai ke Cina dengan terlebih dulu singgah di ujung barat Sumatera, diterima Sultan Pasai.

Uniknya, kisah perjalanan Batutah merupakan hasil penceritaan ulang yang didiktekan kepada Ibnu Juzay, juru tulis Sultan Maroko. Juzay mencatat dalam bentuk rihlah (kisah perjalanan, salah satu genre sastra Arab) dan menjadi buku yang diakui sebagai catatan perjalanan dunia paling lengkap dari abad ke-14: Tuhfat al-Nuzzhar fi Gharaib al-Amshar wa Ajaib al-Asfar (Persembahan Seorang Pengamat tentang Kota-Kota Asing dan Perjalanan yang Mengagumkan). Sebagian buku ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Yayasan Obor.

Berdasarkan penelusuran di atas, sekali lagi perlu disadari bahwa travelogue (di) Nusantara, terutama pada masa-masa awal, secara teknis boleh dikatakan bukan genre yang murni. Akan tetapi secara “ruh”, perjalanan—dalam pengertian luas—tetap sebagai kunci. Dalam hal ini, judul buku Karl May, Dan Damai di Bumi, bisa saja kita elaborasi menjadi, “dan tak ada yang murni di bumi”!

… sekali lagi perlu disadari bahwa travelogue (di) Nusantara, terutama pada masa-masa awal, secara teknis boleh dikatakan bukan genre yang murni. Akan tetapi secara “ruh”, perjalanan—dalam pengertian luas—tetap sebagai kunci.

Memburu Jejak Wallace di Buru

Dalam ilmu pengetahuan modern dikenal “Garis Wallacea” yang membagi Nusantara dalam dua bagian, Timur dan Barat, berdasarkan ragam flora dan faunanya. Adalah Alferd Russel Wallace, si empunya garis imajiner itu, yang menerakan garis klasifikasi pada peta Nusantara, hal yang menggerakkan Charles Darwin beberapa waktu kemudian, melakukan perjalanan ke Galapagos hingga menelorkan teori evolusi yang kontraversial itu. Wallace sendiri melakukan observasi naturalistiknya didorong oleh gairah perlawatan yang tertuang dalam catatan perjalanan Ferdinand Magellan (1521). Magellan, pelaut Spanyol, berkeliling dunia dengan kapal Victoria bersama Figafeta, petualang Italia yang kelak menerbitkan catatannya sendiri. Perjalanan Wallace pun kemudian menghasilkan buku yang kaya dan memikat, The Malay Archipelego (1869) atau Kepulauan Nusantara: Sebuah Kisah Perjalanan, Kajian Manusia dan Alam (edisi Bahasa Indonesia, Komunitas Bambu, 2009).

Wallace berlayar dari barat ke timur, dari Sumatera, Jawa, Bali dan Lombok. Di Lombok ia masuk melalui pelabuhan Ampenan yang waktu itu termasuk jalur wajib yang disinggahi kapal-kapal dari barat ke timur atau sebaliknya. Di Lombok, Wallace menemukan raja yang sedang melakukan cacah jiwa untuk pengobatan wabah. Waktu itu pelabuhan sangat ramai dan Ampenan merupakan pusat perdagangan Lombok di bawah Kerajaan Karangasem. Sekarang kita tahu, Ampenan tinggal sebagai kota tua di sudut Mataram, NTB. Ketika saya datang, tak ada jejak Wallace tertinggal, kecuali catatannya tentang Lombok yang penuh kesan.

Lebih ke timur, salah satu tempat yang pernah menjadi lokasi observasi Wallace adalah Kayeli di Pulau Buru—saya juga pernah datang ke tempat itu. Saya datang ke Kayeli sebulan lebih awal daripada Alferd Russel Wallace. Jangan terkejut. Sang Naturalis Inggris itu datang bulan Mei, menjelajah hingga lembah Waeapo, dan menetap di Kayeli sampai Juni 1819. Saya datang minggu pertama bulan April 2018, mendaki hingga ke Gunung Botak, dan tinggal sampai akhir bulan di Namlea, seberang Kayeli.

Sebelum diterjang banjir dan ditinggalkan, Kayeli cukup membuat penjelajah seperti Wallace takjub. “Bouru (maksudnya Cajeli, Kajeli, atau Kayeli) memiliki sebuah benteng kecil yang tertata sangat rapi, dikelilingi oleh lapangan rumput dan jalan-jalan yang bagus,” tulisnya dalam The Malay Archipelego.

Keberadaan Wallace di Buru dapat merepresentasikan cara ia menuliskan perburuannya akan serangga, dedaunan dan bunga liar, di pulau terbesar Maluku itu, atau cara ia menuliskan banyak hal di Nusantara, sebab memang catatannya merupakan “sebuah kisah perjalanan, kajian manusia dan alam”.

Keberadaan Wallace di Buru dapat merepresentasikan cara ia menuliskan perburuannya akan serangga, dedaunan dan bunga liar, di pulau terbesar Maluku itu, atau cara ia menuliskan banyak hal di Nusantara, sebab memang catatannya merupakan “sebuah kisah perjalanan, kajian manusia dan alam”.

Ketika Wallace memulai perburuan serangga dan pengamatan unggasnya, Raja Kayeli tidak cukup hanya mengutus orang suruhan sebagai pendamping, namun raja sendirilah yang mendampingi si Inggris secara langsung. Menurut saya ini “bernuansa politis”, bagaimana seorang raja ingin menunjukkan wilayah kekuasaannya kepada seorang asing yang sedang berburu ragam kumbang, burung dan kupu-kupu, sekaligus “diplomatis”; bagaimana seorang raja bisa memberi rasa aman bagi orang jauh.

Raja Cajeli menawarkan diri untuk menemani saya karena kampung itu berada di bawah kekuasannya. Maka kami berangkat pada dinihari dengan sebuah perahu panjang berawak delapan pendayung. Setelah berperahu selama dua jam, kami memasuki sungai yang arusnya sangat kuat. Lebar sungai itu kira-kira 100 yard dan bagian tepinya ditumbuhi rumput tinggi, terkadang oleh semak-semak dan pohon-pohon palem. […..] (2009: 284)

Sungai yang dimaksud Wallace saya duga ialah Sungai Waeapo, sungai terbesar di Pulau Buru yang membelah lembah Waeapo yang subur. Pada tahun 60-an, ribuan tahanan politik pernah dibantarkan di lembah ini, dan kesuburannya kemudian terbukti dengan keberhasilan para tapol membukanya sebagai lahan sawah terluas di Maluku, yang kelak diwariskan kepada orang-orang trans. Hal yang tentu saja tak terbayangkan oleh Wallace.

Bagi Wallace, keadaan Kayeli jauh lebih bagus daripada Delli [sic]—mungkin maksudnya Dili di Pulau Timor—yang dipimpin “Yang Mulia Gubernur” serta memiliki garnisun lengkap dengan letnan, kapten dan mayor. Padahal Bouru dengan Cajeli sebagai pusat pemerintahan “terlalu miskin untuk memiliki seorang asisten residen sekalipun”. Karena itulah, Kayeli hanya memiliki seorang opziener alias pengawas, putra asli Amboyna (Ambon), dengan garnisun berkekuatan 12 orang serdadu Jawa dan seorang ajudan sebagai komandan.

Waktu pertama datang (Wallace menyebutnya “pendaratan di Kajeli”), ia dijemput seorang petugas dengan perahu ke tengah teluk setelah nakhoda menembakkan senjata ke udara untuk memberitahu kedatangannya, dan kapal sendiri hanya berdiam di tengah tanpa membuang sauh, untuk akhirnya bertolak lagi. Wallace bersama paket dan barang kiriman diangkut dengan perahu ke darat, dan segera ia menjumpai Kayeli sebagai kota kecil yang tertata.

Di samping itu, ia juga mencatat:

Di kampung ini, pohon buah-buahan tumbuh lebat di antara rumah-rumah. Akibatnya, sinar matahari dan udara segar tidak dapat masuk ke dalam rumah. Rasanya sangat sejuk pada musim kemarau, tetapi lembab dan pengab pada musim hujan. (ibid, 2009).

Aktivitasnya mengumpulkan serangga ia tuliskan sebagai berikut:

Namun, tidak banyak serangga yang berhasil dikumpulkan. Saya hanya menemukan kumbang jenis Longicorn dan Buprestide, juga beberapa sepesies kumbang Amboyna. […] Selama dua bulan berada di Bouru, saya hanya mengumpulkan 210 jenis kumbang. […] Salah satu serangga terindah yang saya temukan di Bouru adalah cerambyx dengan warna coklat tua dan antena yang sangat panjang. (2009: 286).

Setelah menulis panjang lebar tentang ketakjubannya menemui hal-hal baru di Buru, ia pun menulis tentang persentuhan orang Alfuru dengan barang baru yang ia bawa:

Hampir semua penduduk Bouru belum pernah melihat peniti. Yang pernah melihatnya dengan bangga akan memberitahu teman-temannya mengenai keistimewaan dan kegunaan barang Eropa yang aneh tersebut—sebuah jarum dengan kepala, tapi tanpa mata! […] Saya sring melihat mereka memungut potongan-potongan kertas yang saya buang, lalu menyimpannya dengan hati-hati dalam kotak sirih mereka. […] (ibid, 287).

Cukup banyak hal-hal penting dituliskan Wallace dalam bukunya, sekalipun itu aktivitas dan suasana sehari-hari. Karena ditulis dengan detail, jujur dan polos—termasuk tanpa basa-basi menyatakan ketidaksenangan—maka keadaan Pulau Buru awal abad ke-19 bisa dirujuk dari sini. Sayang sekali saya tidak menemukan semacam tugu penghormatan atas jejak Wallace di Buru. Umumnya monumen dan tugu di Buru berhubungan dengan pengabdian heroik para prajurit, mayor dan jendral yang menjadi pengawal setia para tapol.

Sayang sekali saya tidak menemukan semacam tugu penghormatan atas jejak Wallace di Buru. Umumnya monumen dan tugu di Buru berhubungan dengan pengabdian heroik para prajurit, mayor dan jendral yang menjadi pengawal setia para tapol.

Perjalanan Jurnalistik yang Menggelitik dan yang Heroik

Selain perjalanan Tome Pires era klasik, Gusti Asnan juga merujuk perjalanan jurnalistik yang dilakukan Parada Harahap. Parada merupakan seorang wartawan yang naluri jurnalistiknya terlatih mendalami hal-hal kecil yang terluputkan. Itulah sebabnya catatan perjalanan Parada dianggap sangat detail dan kritis, misalnya tentang dunia bahari Sumatera; perkapalan, perlakuan terhadap penumpang, rute, dan nasib kota pelabuhan setelah pelayaran berpindah jalur. Hal-hal ini menjadi rujukan para sejarawan untuk menuliskan perkembangan suatu kawasan, termasuk Gusti Asnan sendiri yang menulis buku Dunia Maritim Pantai Barat Sumatera (2007).

Jika Parada Harahap menceritakan perjalanannya di dalam negeri, maka Adinegoro (Djamaludin Datuk Maradjo Sutan) menceritakan lawatannya ke Eropa tahun 1926-1929 dalam buku Melawat ke Barat (1930)—yang dianggap sebagai tonggak perjalanan jurnalistik Tanah Air; meski apa yang disebut “tanah air” waktu itu belum lagi lahir. Pasca dibukanya Terusan Suez (1869), perjalanan laut antar benua menjadi lebih singkat dan kapal laut juga secara teratur menghubungkan dunia timur dan barat. Adinogoro yang berangkat dengan kapal “Tambora”, tidak hanya menceritakan pengalamannya selama di Jerman, Belgia, Prancis atau Italia, tetapi sejak ia bertolak dari Tanjungpriok, Selat Bangka, Singapura, Belawan sampai Sabang. Hal ini memperkuat spirit travelogues yang diembannya. Sekaligus menunjukkan bahwa travelogues di Nusantara tak hanya tentang Nusantara, namun juga tentang orang Nusantara yang terpercik hasrat yang sama dan menulis tentang negeri seberang dengan mata Nusantara.

Muhammad Radjab dalam Catatan Perjalanan di Sumatera (terbit pertama kali 1949) menuliskan pengalamannya selama menyusuri pulau yang juga punya nama Pulau Perca, Pulau Emas dan Andalas itu; mulai dari Kutaraja (Aceh) sampai Teluk Betung (Lampung). Waktu itu ia wartawan Kantor Berita Antara. Bersama Suwardi Tasrif (Harian Berita Indonesia) dan Rinto Alwi (Harian Merdeka), Radjab diundang menyertai kunjungan kerja Kementerian Penerangan RI yang menterinya tidak lain wartawan kawakan, Parada Harahap. Radjab terutama berhasil merekam situasi daerah pasca agresi pertama Belanda, 1947, baik kondisi yang memprihatinkan maupun semangat rakyat untuk bangkit mempertahankan kemerdekaan. Tak ketinggalan adat-istiadat, watak dan budaya setempat.

Setelah kunjungan kerja sang menteri selesai, Radjab tetap tinggal dan memutuskan menyusuri Sumatera sendirian. Namun agresi polisional Belanda yang kedua membuatnya batal berkunjung ke sejumlah daerah yang direncanakan, seperti Sungai Dareh dan Sijunjuang, bahkan ia terkepung selama enam bulan di Bukittinggi. Selama “terkurung” di kota ini, ia mengaku tersiksa lahir batin karena hawa dingin. Tapi saya duga ia lebih tersiksa secara batin.

Keadaan dan posisinya terasa dramatik; berada di kampung sendiri, tapi berjarak—dan mesti membuat jarak—sebab ia orang yang sedang berkunjung. Radjab sendiri lahir di kampung Sumpur, tepi Danau Singkarak. Jaraknya hanya sepelemparan batu dari Bukittinggi,“kota kultural urang awak” yang dalam kisaran tahun itu kemudian didapuk jadi Ibukota Darurat Republik. Sebagai “orang yang berkunjung” ia harus menjaga jarak supaya tetap “terkurung di luar” demi menjaga sikap kritis dan keras kepalanya. Apalagi gaya penulisan Radjab bukan jenis mengharu-biru, melainkan melantak-mempiuh bagai limbubu, menghantam tiap situasi buruk yang ia jumpai, meski jelas bukan hantam-kromo.

Karakter tulisan Radjab sarkas, jika bukan kritis, sinis jika bukan mengejek. Karakter itu mengingatkan saya pada tulisan Navis atau Abrar Yusra. Mereka memang generasi yang mencoba mengambil-alih spirit “cimeeh” ala Minang—lebih dari sekedar cemohoan; tapi perpaduan kecerdikan dan kecerdasan, ketangkasan menyemprotkan isi dan “sampiran”. Karena itu cimeeh, jika saudara tak gampang beriba hati, lebih terasa sebagai tamparan pembangkit semangat (baca: pembangkit batang tarandam), kecuali jika saudara lemah hati bisa ambyar dan berniat bunuh diri.

Adapun kecintaan Radjab pada kemajuan teknologi dan fajar modernitas, dapat dibandingkan dengan pandangan STA dan Pramoedya Ananta Toer. Ia menghajar watak-watak fasis para pemuda yang terbakar heroisme kemerdekaan, dan jauh-jauh hari ia ingatkan bahaya pungli dan korupsi—saat republik baru seumur sawi. Tak ketinggalan satu hal kecil tapi masih jadi penyakit sampai kini: kebersihan toilet. Sebagaimana ia tulis di Tarutung, 16 Juli:

Selama Republik berdiri, di setiap kota yang saya kunjungi di seluruh Jawa dan Sumatera, sedikit sekali saya lihat kantor yang bersih, teratur dan rapi. Baik kantor pembesar maupun kantor biasa saja. Bila kita memasuki kantor itu kita mendapat kesan bahwa kerapian tidak sama sekali. Halaman kantornya tidak dibersihkan, kapur dindingnya coreng-coreng dan berlumut, kursi dan meja di dalamnya tidak teratur sepantas mungkin hingga tidak sedap mata melihatnya. (………) Bila kita pergi ke kamar kecil dan kakus, jijik dan hendak muntah kita melihat kotoran yang tidak diluangkan. Mereka yang bekerja di kantor itu tidak punya ingatan hendak menyuruh bersihkan dua tempat yang sebentar-sebentar dikunjunginya. (2018: 93).

Sebagaimana Adinegoro, Radjab mencatat sejak mula perjalanannya saat kapal bertolak di Priok (14 Juni 1947), sampai di Selat Bangka dan Selat Malaka. Karena rute kapal harus lebih dulu ke Singapura dan Penang, maka tak terelakkan ia juga mencatat keadaan di dua pulau negeri jiran itu, hal yang menerbitkan tanya pada diri Farida Indriastuti, wartawan yang menulis riwayat Radjab dalam buku cetakan ketiga (Balai Pustaka, September 2018),”Mengapa judulnya Catatan di Sumatera? Bukankah ia juga menulis Penang dan Singapura?”

Saya tidak bisa menjelaskan hal ini, kecuali menganggapnya sebagai adat yang detail dari seorang Radjab sehingga ia tak perlu mengindahkan batas-batas administratif. Ia fokus pada kesatuan geografis, di mana Singapura dan Penang memang satu kawasan dengan pantai timur Sumatera atau Selat Malaka. Sejurus dengan itu saya sendiri menyimpan pertanyaan mengapa buku yang ditulis Marsden maupun Raffles harus memakai kata “History”, History Sumatera atau The History of Java? Jika itu catatan ekspedisi, tentu saja apa yang tercatat tidak otomatis menjadi sejarah atau merupakan hal-ihwal sejarah, sekalipun mereka juga merujuk khazanah dan unsur sejarah. Sementara ini saya menganggap hal tersebut lebih menyiratkan cara kerja orientalis dengan klaim-klaimnya, sekaligus menunjukkan superioritas puak kolonial.

Situasi “terkurung” Radjab, si wartawan rantau itu di Bukittinggi, mengingatkan kita pada wartawan rantauan lain dari Sumatera: Sitor Situmorang. Meskipun tidak menuliskan situasi perjalanannya dalam semacam travelogue, namun dalam buku otobiografinya, Seorang Sastrawan 45 Penyair Danau Toba (Sinar Harapan, 1981: 169), saya merasakan nuansa kental travelogue. Di sini kita tersadarkan dua hal, pertama, travelogue bisa muncul menguatkan jenis tulisan apapun, lebih dari sekedar “suplemen”, seperti otobiografi atau biografi. Kedua, travelogue bukan hanya berisi hal-hal indah, juga hal-hal pahit, mendebarkan dan mencekam—anda sudah tahu.

Pada masa agresi Belanda ke Ibukota Yogyakarta, Sitor Situmorang merupakan koresponden surat kabar Waspada yang terbit di Medan. Dalam situasi sulit, Sitor bermaksud ke Jakarta, namun “terkurung” di Gombong. Ketika itu Gombong menjadi garis demarkasi Republik Indonesia-Belanda berdasarkan Perjanjian Renville (1948). Di barat Sungai Kemit adalah wilayah Belanda, bagian timur wilayah RI yang hanya “setelapak tangan”, dari Bagelan hingga Madiun, dan “sejengkal” dari sana, terletak Yogya (150 km ke timur) sebagai kantong perjuangan. Garis demarkasi itu dikenal sebagai Garis Van Mook atau Garis Status Quo yang situasinya seperti Tembok Berlin pada masa Perang Dingin.

Sitor harus melewati pos perlintasan Sungai Kemit yang dijaga ketat. Tak semua orang diizinkan lewat, sebagian menyusup, tertangkap atau tertembak. Sitor menggambarkan perasaannya ketika melalui malam yang sepi di Gombong. Debur ombak pantai selatan terdengar di kejauhan, menyusup ke ruang tidurnya di losmen. Bahkan penyair yang wafat di Apeldoorn Belanda itu mengaku ditimpa perasaan getir, seolah hidup tanpa kepastian dan tanpa tujuan yang terang.

“Sembari termangu menikmati suara laut itu, saya mendadak diliputi rasa tak berada di mana-mana”, tulis Sitor sebelum akhirnya ia kembali ke Yogya karena “paspor” wartawannya ditolak tentara Belanda. Selanjutnya, Sitor menulis:

[….] Sesampai di Gombong hati saya makin kecut membayangkan kesulitan menerobos penjagaan pihak Belanda di seberang kali. Saya memutuskan menginap dulu di sebuah losmen dan tidak segera ikut rombongan-rombongan kecil yang dengan bantuan penunjuk jalan akan menyeberang. [….] Gombong, dekat garis pertempuran, bertambah sepi, bersuasana desa seakan-akan tak dilanda perubahan yang dibawa oleh kejadian. Terbayang anak-anak Siliwangi dengan topi-topi pandan barunya dalam khayal menyusup ke seberang kali dimalam gelap…

Selanjutnya, catatan (perjalanan) jurnalistik bisa dilihat dari laporan Gerson Poyk di Harian Sinar Harapan. Catatan ini juga sudah dibukukan dalam Keliling Indonesia dari Era Bung Karno sampai SBY: Catatan Perjalanan Wartawan Nekad (2011), sebagaimana Rosihan Anwar yang menerbitkan Perkisahan Nusa (1986). Tak kalah menarik adalah catatan “Dari Pelosok Indonesia” Seno Gumira Ajidarma yang dimuat berseri di majalah Intisari sepanjang tahun 2000-an. Setahu saya tulisan ini belum diterbitkan menjadi buku.

“Sastra Perjalanan”, Genre atau Tema?

Sementara itu, bagi sebagian sastrawan, perjalanan ke suatu tempat bisa memberinya stimulan penciptaan. Perjalanan tidak saja membuatnya merasakan langsung “rasa air dan bau tanah”, namun juga membuka kemungkinan tak terduga. Karena itu, dari khazanah sastra dunia kita menemukan banyak karya yang bertolak dari sebuah perlawatan. Atau karya sastra yang memiliki tema dan nuansa perjalanan, meski tentu sebagai karya sastra, yang harus bertaruh dengan konvensinya sendiri, penyajiannya tidak terlalu terbuka sebagaimana dalam “konvensi” catatan perjalanan (travelogue).

… Perjalanan tidak saja membuatnya (sastrawan-red) merasakan langsung “rasa air dan bau tanah”, namun juga membuka kemungkinan tak terduga. Karena itu, dari khazanah sastra dunia kita menemukan banyak karya yang bertolak dari sebuah perlawatan.

Dan Damai di Bumi, Karl May, merupakan kisah perjalanan ke berbagai kawasan di dunia, memadukan petualangan, karakter dan plot cerita yang mengasyikkan. Begitu pula Petualangan Don Quixote Miguel de Carvantes yang ceritanya sama mendebarkan dengan asal-usul naskahnya yang konon merupakan karya seorang Arab, Cid Hamet!

Petualangan Tom Sawyer yang haru dan menegangkan di Sungai Mississipi karya Mark Twain, kental unsur petualangan yang identik dengan perjalanan. Sebagian besar novel Amien Maalouf seperti Samarkand atau The Leon African, jelas mengandalkan rangkaian “peta perjalanan” berlatar sejarah. Tokoh utamanya membawa kita menjelajah kawasan tak bertara Timur Tengah dan abad-abad lewat. Ernest Hemingway banyak menulis karyanya di perjalanan, misalnya Lelaki Tua dan Laut lahir di Kuba.

Margurite Yourcenar menulis Cerita-Cerita Timur, khazanah cerita oriental yang ia kumpulkan selama lawatannya ke Asia. Novel Gunung Jiwa karya Gao Xiangjain, pemenang Nobel 2000, merefleksikan perjalanannya ke pedalaman Cina mencari “gunung jiwa simbolik”, senada dengan Perjalanan ke Timur dan Sidharta Herman Hesse, pemenang Nobel 1946.

Sementara itu, novel Salju karya pemenang Nobel 2006, Orhan Pamuk, menjalin plotnya yang rapat dari perjalanan tokoh penyair Ka ke kota Kars yang merana dalam timbunan salju beku. Di sanalah ia bertemu dengan tokoh-tokoh pelbagai latar belakang yang merepresentasikan historiografi Turki yang panjang. Perjalananlah yang membuka keseluruhan simpul novel menawan sekaligus mencekam ini.

Di dalam negeri tak kalah banyak karya sastra bertolak dari perjalanan. Paling awal bisa dirujuk Syair Perjalanan Abdul Kadir Munsyi ke Mekkah dan “Syair Haji” karya Syekh Daud dari Sunur, Pariaman. Tentu sebagai sebuah karya sastra, perjalanan diolah sedemikian rupa sehingga tidak tersaji seperti laporan atau catatan perjalanan yang biasa. Seorang sastrawan mungkin akan mengambil suatu tempat sebagai latar, sudut menarik sebagai perspektif, orang yang ditemui sebagai tokoh yang diciptakan kembali, berbagai hal menarik yang ditemui sebagai plot, termasuk gayanya bercerita.

Dalam kesusateraan modern Indonesia, sastra perjalanan lumayan dapat tempat. Cerpen-cerpen Triyanto Triwikromo misalnya, banyak lahir berkat stimulan perjalanan, terutama ketika ia ke luar negeri, misalnya “Lumpur Kuala Lumpur” (Malaysia) dan “Mata Sunyi Perempuan Takroni” (Madinah). Seno Gumira Ajidarma menulis cerpen (di) perjalanan, seperti “Tempat Terindah untuk Mati” (Nepal), “Monotogari” (Jepang) dan “Ketika Gong Ditabuh” (Kalteng). Bre Redana dalam kumpulan Urban Sensastion menulis cerita tentang penari gandrung Banyuwangi dan gadis Bali yang kental nuansa perjalanannya. Ketika Kongres Cerpen II/2002 di Negara, Bali, sejumlah cerpenis pulang membawa oleh-oleh berupa cerpen berlatar Loloan, tanah diaspora di kota Negara, setelah mereka diajak berkeliling ke sana.

Ada pula jenis perjalanan dengan cara menetap cukup lama (meski ini bisa diperdebatkan) misalnya studi di luar negeri, residensi atau tuntutan pekerjaan. Orang-Orang Bloomington Budi Darma, bagaimanapun lahir ketika pengarangnya menetap di Bloomington untuk studi doktoral, namun nuansa pengamatan seorang pejalan tak dapat dinafikan. Begitu pula Impian Amerika Kuntowojoyo lahir ketika ia studi di Amerika. Kumpulan puisi Buku Harian Subagio Sastrowardoyo lahir saat ia mengajar di Eropa, cerpen Salju di Paris Sitor lahir di Prancis, dan seterusnya.

Spirit Puisi Perjalanan

Dalam puisi, aroma perjalanan lebih kental lagi. Ini dapat diketahui, baik karena secara langsung menceritakan tempat yang dikunjungi, maupun secara tersirat memungut satu simbol pada sebuah tempat, atau dari data teknis semisal catatan titimangsa di bawah puisi. Berdasarkan itulah kita dengan mudah menerka puisi “Dari Besakih” Sanento Yuliman sebagai respon puitik atas kunjungannya ke Pura Besakih di Bali.

Begitu pula puisi “Ubud” dan “Pantai Utara” Isma Sawitri, “Ngarai Sianok” Warih Wisatsana, “Sungai Musi” atau “Moskow” Rendra, “Sungai Mississipi” Frans Nadjira “Sungai Kahayan” Ahmad Nurullah, “Columbia” Tardji, “Di Banjar Tunjuk” Sapardi, “Dalam Gereja Munster” Afrizal Malna, “Fantasia Gunung Tangkuban Perahu” Micky Hidayat, “Tanjung Tangis” dan “Lamahala” Riki Dhamparan Putra, “Pesisir Selatan” dan “Wonosari” Nur Wahida Idris, dan seterusnya. Ini tidak terhitung sajak Sitor Situmorang yang banyak lahir di berbagai tempat yang ia singgahi.

Ada pula buku puisi yang seluruhnya bertolak dari perjalanan. Di Atas Umbria Acep Zamzam Noor merupakan sajak-sajak perjalanan di dalam dan luar negeri, terutama Italia dan Bali. D. Zawawi Imron bahkan punya tiga buku puisi perjalanan ke tiga tempat, yakni Berlayar di Pamor Badik (kemudian terbit ulang menjadi Mata Badik, Mata Puisi) yang memuat sajak-sajak kunjungannya ke Sulawesi Selatan; Refrein di Sudut Dam buah kunjungannya ke Belanda dan Mengaji Bukit, Mengeja Danau hasil kunjungannya ke Sumatera Barat.

Perjalanan tidak selalu jauh sebagaimana ditunjukkan Iwan Konawe, penyair Kendari yang menerbitkan buku puisi Ritus Konawe. Buku ini memuat sajak-sajak perjalanannya keliling bumi anoa, Sulawesi Tenggara, tempat ia tinggal. Begitu pula Buwun, buku puisi Mardi Luhung tentang perjalanannya ke Pulau Bawean, yang terletak di lepas pantai Gresik, tempat mukimnya.

Para penyair Bali bahkan memiliki tradisi cukup unik, yakni merespon berbagai tempat yang ada di sekitar Bali dalam perjalanan singkat yang dilakukan ke sejumlah titik seperti Candidasa, Tanah Lot, Kuta, Sanur, Kintamani, Pelabuhan Buleleng, Nusa Dua, Sungai Ijogading, dan seterusnya. Berani bertaruh, hampir semua penyair Bali memiliki lebih selusin puisi tentang destinasi yang ada di Pulau Dewata!

Belakangan ada program residensi Kemendikbud dan Pusat Bahasa, baik dengan mengirim sastrawan ke luar negeri maupun ke sejumlah daerah di tanah air. Selain berupa catatan perjalanan (pihak Pusat Bahasa menyebut jurnalisme sastrawi), program itu juga melahirkan karya sastra, misalnya puisi-puisi Wayan Jengki Sunarta selama residensi ke Sabang atau puisi Kurnia Effendi ke Belanda.

Mutu sajak-sajak perjalanan tidak kalah bagus, meskipun juga ada yang tidak terlalu kuat. Tergantung cara mengolah, memang. Yang bagus tentu tidak hanya menampilkan yang fisik, yang terlihat secara wadag, namun juga memuat spirit, gagasan dan nilai-nilai pergulatan suatu tempat. Dalam sebuah diskusi di Kedai Kebun Yogyakarta sekitar tahun 1999, Dr. Faruk mendedah amatannya tentang sajak perjalanan Acep. Draf diskusi tersebut kemudian dijadikan Catatan Penutup buku puisi Acep Zamzam Noor, Di Atas Umbria. Dr. Faruk antara lain menulis demikian:

Puisi-puisi dalam kumpulan ini bercerita tentang pengembaraan ke berbagai wilayah baru yang tidak dikenal, yang tidak umum, yang unik, yang dapat membangkitkan birahi untuk sebuah persetubuhan sebagai pengalaman. Ada banyak kota, ada banyak bukit, gunung dan hutan-hutan, ada banyak bangunan masjid dan gereja. Tapi, alangkah sulitnya menemukan kekhasan pada setiap daerah pengembaraan itu. Semuanya seakan sama, menyuarakan diri sang pengembara sendiri yang tak pernah berubah: sendiri, sepi, terpencil, dibakar oleh api rindu dendam pada sesuatu yang ada di luarnya. Bila demikian halnya, pengembaraan itu menjadi sia-sia. Sang pengembara pada hakikatnya tidak pernah keluar dari apa yang sudah dikenalnya, yang akrab denganya, yang sudah menjadi rutin. Ia tak melihat, mendengar, menyentuh, mengalami apapun selain dirinya sendiri. (2001: 79)

Strategi literer bisa digunakan dalam mencipta karya perjalanan, memadukannya dengan imajinasi serta mengaduknya dengan referensi. Pola ini dengan bagus dapat dilihat dalam buku Tempat-Tempat Imajiner Michael Pearson yang merupakan perpaduan imajinasi, referensi dan perjalanan langsung. Atau Kota-Kota Imajiner Italo Calvino yang mengeksplorasi petualangan Marcopolo. Begitu pula Jalan Raya Pos Pramoedya Ananta Toer merupakan perpaduan pengalaman, imajinasi dan referensinya atas jalan Anyer-Panarukan.

Meskipun imajinasi, referensi dan strategi literer lainnya dibutuhkan dalam proses kreatif karya perjalanan, syarat utama mesti terpenuhi: perjalanan itu sendiri!

Meskipun imajinasi, referensi dan strategi literer lainnya dibutuhkan dalam proses kreatif karya perjalanan, syarat utama mesti terpenuhi: perjalanan itu sendiri! Terlepas apakah direncanakan sejak awal untuk dituliskan, atau muncul dorongan dan gagasan kemudian, tidak masalah. Tentu Anda akan kembali teringat apa yang saya sebutkan di bagian awal tulisan ini bahwa travelogue atau travel writer bisa saja ditulis tanpa melakukan perjalanan sepenuhnya. Contohnya Williem Marsden yang menulis Sumatera dari Bengkulu. Jangan keliru. Marsden melakukan perjalanan sangat jauh, dalam masa di mana bumi belum “dilipat”, dari London ke pantai barat Sumatera, dan itu merepresentasikan perjalanan yang menghabiskan waktu di laut, jadwal kapal yang tak segera dapat, dan kapal itu sendiri yang masih tergantung pada cuaca. Adapun sisi perjalanan yang lain ia pungut dari perjalanan orang-orang yang datang berurusan ke Benteng Marlborough, Bengkulu, di mana pertemuan “orang asing” dan “pribumi” berlangsung setelah ruang dan waktu susah-payah ditundukkan.

Berdasarkan inilah—kecuali puisi Joseph Conrad tentang bajak laut di Nusantara, sebagaimana dirujuk Andrian B. Lapian (2009)—sajak epik Os Lusiadas (1572) karya Luiz de Camoens tentang emas Gunung Ophir di Sumatera, puisi J.J. Sluerhoeff tentang Tanjungpriok, atau puisi sejumlah penyair Eropa tentang Bantam (Banten), belum berani saya sebut sebagai sastra perjalanan karena sependek ini, saya belum dapat membuktikan apakah mereka pernah ke tempat yang dituliskan itu, dan mengambil bahan lain secara referensial. Apa yang saya lakukan ini lebih kurang sama dengan pandangan sebagian orang yang menganggap Dan Damai di Bumi tak semua bagiannya dapat dianggap sebagai kisah perjalanan karena ada tempat yang sebenarnya belum pernah Karl May singgahi.

Sebaliknya, saya juga belum bisa mengatakan puisi-puisi Rimbaud memiliki korelasi dengan perjalanannya ke Padang dan Semarang, sebagaimana Neruda yang lama tinggal di Batavia, karena belum ditemukan puisi mereka menyinggung kota dimaksud, baik langsung maupun tersirat.

Perayaan dan Renungan untuk tak Sia-sia

Travelogue atau yang sekarang lebih populer disebut travel writers, memiliki varian yang kaya. Selain perjalanan jurnalistik, juga bisa berupa catatan harian di suatu lokasi, catatan pada minat utama (misalnya tentang kuliner atau destinasi wisata), catatan observasi, catatan ziarah, korespondensi (surat-menyurat) atau mengolahnya dalam bentuk karya sastra. Gaya dan penyajiannya beragam pula, mulai gaya popular, konvensional maupun berbentuk feature, esei-foto atau observasi.

H.O.K. Tanzil merupakan seorang pejalan yang melakukan perjalanan terencana ke berbagai negara serta dalam negeri. Ia menuliskan pengalamannya di majalah Intisari. Tulisan tersebut kemudian dikumpulkan ke dalam sejumlah buku yang sangat menarik dan informatif. Pada tahun 1982, catatan perjalanan tersebut terbit sekaligus dalam tiga buku, Catatan Perjalanan dalam Negeri, Catatan Perjalanan Asia & Afrika dan Catatan Perjalanan Pasifik, Australia, Amerika Latin.

Tanzil menyopir sendiri kendaraan VW kodoknya, sekalipun ia tidak berbakat montir sama sekali sehingga sering memunculkan rasa miris sekaligus lucu jika kendaraan itu bermasalah di jalan. Di Panama misalnya, roda kendaraan itu rusak di tengah hujan badai, dan ia mencoba mencongkel (untuk membukanya) dengan sendok! Tanzil mengajak istrinya yang terkesan pasif dalam perjalanan, namun omelan dan pertengkaran kecil menghidupkan suasana dalam catatan. Tanzil cermat mencatat data dan angka, mulai luas wilayah, garis lintang suatu daerah, jumlah penduduk, bahkan jumlah kamar hotel yang ia masuki, termasuk harga-harga barang yang ia beli. Ketimbang sebagai data matematis yang teknis, angka-angka itu lebih terasa empiris dan estetis sebab disajikan apa adanya dan dalam bahasa bersahaja. Tak kalah menarik, Tanzil mendonasikan semua honorarium dari Intisari untuk panti-panti sosial yang administrasinya langsung diurus majalah bersangkutan.

Tak jarang perjalanan mewarnai gagasan dan spritual sebagaimana tampak dalam buku Soe Hok Gie, Catatan Seorang Demonstran. Pengalamannya ketika berkunjung ke Amerika mewarnai catatannya dalam buku itu. Para penulis yang naik haji melahirkan buku antara lain Orang Jawa Naik Haji (Danarto), Aku Datang Memenuhi PanggilanMu, Ya Allah (Hendra Esmara), Orang Batak Naik Haji (Aritonang) atau Haji Backpekcer Aguk Irawan MN.

Generasi travel writers terus lahir, bahkan semakin subur, seiring banyaknya media yang menampung tulisan tentang perjalanan.

Generasi travel writers terus lahir, bahkan semakin subur, seiring banyaknya media yang menampung tulisan tentang perjalanan. Majalah, surat kabar, dan media online memiliki rubrik dan segmen pembaca fanatik untuk perjalanan. Maka deretan penulis catatan perjalanan lahir di tanah air, mulai generasi Maria Hartiningsih di Kompas, Eugline Paulina dan Yatie Asfan Lubis yang banyak menuliskan laporannya di majalah wanita, Gola Gong yang menerbitkan catatan keliling Asia di majalah remaja, sampai Fatris M. Faiz yang banyak menulis untuk Destin Asia, sebagian diterbitkan dalam buku Merobek Sumatera, Kabar dari Timur dan Lara Tawa Nusantara.

Syafrizaldi menulis perjalanannya di The Jakarta Post, Koran Tempo dan National Geography, Faustinus Hadi, Anton Kurnia, Tary Lestari, Ardi Winangun dan Febriyanti (untuk menyebut beberapa nama) menulis di Koran Tempo, Republika dan media lain. Buku perjalanan juga diminati, sehingga seringkali terbit berseri. Untuk menyebut beberapa ada seri Lorong-Lorong Dunia karya Sigit Susanto, seri The Naked Travelling Trinity dan seri perjalanan Asia Tengah Agustinus Wibowo. Afifah Ahmad menerbitkan The Road To Persia (2013), catatan kunjungannya ke pelosok Iran. Tidak kalah menarik adalah M. Faizi, seorang kyai muda dari tlatah Annuqayah, Sumenep, menulis catatan perjalanan sembari menunaikan hobinya naik bis. Faizi memang dikenal sebagai sesepuh “Bismania” (komunitas pecinta bis).

Moda dan pola perjalanan juga beragam, mulai transportasi konvensional dan pola backpacker, juga sepeda motor, sepeda dayung, bahkan jalan kaki atau perahu ekspedisi. Ahmad Yunus, misalnya, bersama Farid Gaban keliling Indonesia naik motor. Hasilnya sebuah buku yang menarik dan gokil: Meraba Indonesia-Ekspedisi “Gila” Keliling Nusantara (2011).

Upaya-upaya kreatif-kolektif juga tumbuh dalam dunia traveling. Di media sosial grup-grup traveling banyak peminat di mana anggotanya saling berbagi informasi, saling bantu saat berkunjung ke suatu tempat dan “jumpa darat”. Ada pula upaya partikelir seperti dilakukan Fatris bersama M. Fadli membuat proyek The Banda Journal, tempat mereka meng-up date segala hal tentang Banda dan mendokumentasikannya.

Syafrizaldi membuat “proyek keluarga” melibatkan anak-istrinya dalam perjalanan ke sejumlah titik, seperti ke Gunung Kerinci, Komunitas Anak Dalam dan Suaka Alam Rimbo Baling. Puthut Ea dkk mengadakan “Ekspedisi Cengkeh” dengan merancang perjalanan ke pusat-pusat cengkeh Nusantara, lalu menuliskannya dalam buku yang representatif. Ini belum tercatat dunia pertelevisian dan film dokumenter yang mengangkat perjalanan sebagai garapan.

Dari sini kita tahu bahwa potensi, khazanah dan peluang perjalanan dalam dunia literasi sangat menantang. Sejarahnya pun merentang panjang sejak era rempah-rempah di Nusantara, bangkitnya kesadaran berbangsa, dan masa awal kemerdekaan. Ini semua merupakan modal dalam menempatkan travelogue sebagai genre yang mandiri, tapi sekaligus membuka kemungkinan dieksplorasi genre lain. Begitu pula sebaliknya, travelogues bisa memperkaya diri dengan mengeksplorasi khazanah sastra, jurnalistik, atau antropologi dalam teks yang dianggitnya. Persandingan kedua hal ini setidaknya membuka dua alur “ideal” dunia travelling: menggurat sejarah, menggubah sastra.

Untuk melihat tantangan sekaligus peluang travelogue, saya ingin merujuk kembali uraian Faruk dalam buku Acep, meski itu dituliskannya dalam konteks puisi, tapi dapat kita pinjam untuk mewakili perjalanan dalam arti luas. Ketua Program Studi Magister Budaya UGM yang pernah memasukkan travel writers dalam materi studinya itu, berkata demikian:

Masih terbuka peluang bagi puisi-puisi (baca: travelogues–RTB) yang akan datang. Salah satunya adalah meninggalkan dirinya sendiri, si pengembara, dan masuk lebih dalam ke wilayah kehidupan yang ada di luar dirinya. Pada saat itulah pengembaraan sungguh tak sia-sia. (2001: 80)

(Esei ini ditulis ulang dari draf sarasehan “Sastra (dan) Perjalanan” di aula Perpusda Kalimantan Selatan, Banjarmasin, diadakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kalsel, 2018).