Melihat Dasar, Melihat Sekolahku

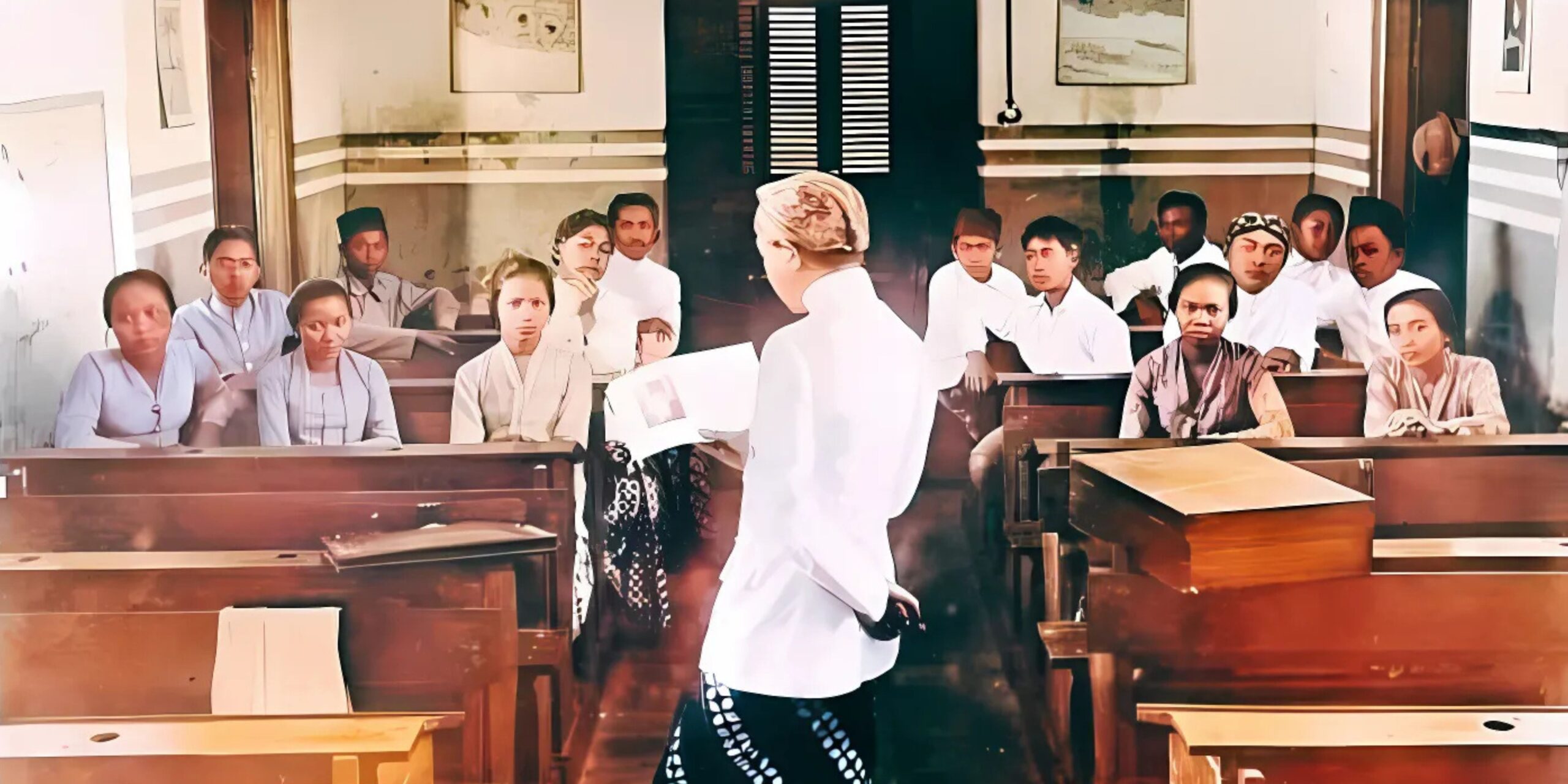

Sebagai kota pendidikan, Yogyakarta selalu ramai oleh mahasiswa. Makin tahun, jalanan kota Yogya nampak makin penuh kendaraan plat luar kota. Salah satunya disebabkan oleh lonjakan penghuni universitas. Apalagi menjelang akhir...