Lembar

Di trotoar sebelah tenggara Tugu Pal Putih, aku duduk bersila tanpa memperhatikan lalu-lalang kendaraan di depanku. Mataku yang nanar tak mau lepas dari puncak Tugu yang runcing, yang kubayangkan seperti pucuk es krim. Udara siang itu memang panas: cukup panas untuk membakar kenanganku di Kota Pelajar. Kenangan terbakar bukan untuk hilang, tapi untuk tinggal.

Tugu yang kini sering menjadi tempat selfie dan wefie itu sudah jauh berbeda dari bentuk aslinya: bulat silinder (golong gilig) dengan tinggi dua puluh lima meter. Berkat campur tangan Belanda, tak terlihat lagi atmosfer Manunggaling Kawula Gusti yang dulu pernah ada ketika Tugu Golong Gilig masih tegak berdiri. Tentu aku tidak pernah merasakan langsung atmosfer yang agung itu. Aku hanya sering mendengar cerita tentangnya dari para guru sepuh yang kujadikan tempat bertanya. Meski tak lagi orisinal, Tugu masih menjadi titik yang menghubungkan antara Keraton dan Gunung Merapi. Sayangnya, ia selalu mengingatkanku kepada penjajah Belanda yang patriarkal, yang berhasil menancapkan kukunya di bumi Yogyakarta. Penjajahan itu rasanya masih terjadi di dalam diriku hingga sekarang. Apa mungkin perasaan terjajah itu datang karena aku kerap merasa terkekang oleh aturan-aturan? Di perempatan itu, dulu aku sering disemprit polisi karena melanggar marka jalan dan menerobos lampu merah ketika bersepeda. Sebagai seorang remaja yang tak takut kepada apa pun dan siapa pun, bukannya berhenti, aku saat itu lebih suka mengayuh sepedaku kencang-kencang ketika mendengar suara sempritan.

Puas memandangi Tugu, aku berdiri sambil mengemasi ransel dan melangkah ke arah selatan. Jalan Mangkubumi kulalui nyaris tanpa perasaan. Deretan hotel yang menjulang di sepanjang jalan hanya kulirik sesekali tapi tak membuatku terkesan. Aku menengok ke kiri dan ke kanan untuk mencari becak. Ada satu yang mangkal di sebelah utara Malioboro. Aku menyeberang jalan untuk menghampirinya.

“Pak, minta tolong diantar ke Kampus Bulaksumur, ‘njih. Ke Fakultas Sastra,” kataku kepada seorang laki-laki paruh baya yang kutaksir berusia belasan tahun lebih tua dariku.

“Hinjih, Bu.”

“Ongkosnya berapa, Pak?”

“Tiga puluh ribu, Bu. Tapi kula cuma bisa nganter sampai Bunderan saja.”

“’Njih, Pak. Ndak ‘pa-‘pa.” Aku agak menyesal kenapa tadi aku malah berjalan ke selatan jika akhirnya memutuskan untuk naik becak ke kampus yang berada di utara. Dari Tugu, mungkin ongkosnya cuma dua puluh lima ribu. Tapi, karena sudah lama tidak naik becak, aku tidak tahu itu tarif mahal atau tarif malaikat. Ah, apakah semua perempuan terlahir sebagai sosok yang banyak perhitungan?

Becak yang badannya dicat merah itu dikayuh pelan-pelan melalui jalan-jalan yang pernah mengasuhku belasan tahun lalu. Bukannya menikmati pemandangan berupa modernnya pembangunan, mataku justru memejam. Kubiarkan kenangan meluncur dalam gelap yang menajamkan indera-indera lainnya. Aroma bakso di sebuah warung langgananku dulu, ramainya perempatan dengan toko buku besar di sudut barat daya, dan perasaan dongkol ketika becak terperangkap dalam kemacetan di depan rumah sakit dekat Bunderan membuat waktuku serasa terlipat. Saking seringnya lewat jalur itu dulu, aku hafal betul jarak tempuhnya dengan sepeda—bukankah laju becak-sepeda sama lambatnya ketika meniti kenangan?

Ketika becak berhenti tepat di sebelah selatan sebuah gelanggang, aku turun dengan anggun, membayar ongkos becak, mengucapkan terima kasih, dan beranjak menyusuri boulevard, jalan masuk ke kampus yang di mataku selalu merah. Dengan tegap, tanpa membusungkan dada yang tak lagi sempurna akibat kanker payudara yang pernah mendera, aku berjalan lurus menuju sebuah gedung tempat wisuda yang kemegahannya menyembunyikan sosok Merapi. Kulintasi lapangan luas di depannya untuk duduk di sebuah anak tangga, yang bagiku serupa sebuah level yang harus kupilih dalam universitas kehidupan. Duduk sendiri di anak tangga itu, dengan rambut yang berlarian ke belakang karena dibelai angin dan kepala mengarah ke kiri, ke selingkup tanah yang ditumbuhi gedung-gedung megah sebuah fakultas, aku memasuki lorong waktu. Di salah satu ruang yang sekarang bisa kupandang dari tempatku duduk, aku pernah mengalami sesuatu yang membuat nasibku terpuruk.

***

Ketika menghadapi ujian pendadaran, kurasakan cairan hangat merembes di sela kakiku yang gemetaran. Bagian belakang rokku yang basah membuat sekujur tubuh dan pikiran serba tak nyaman. Bagai seorang terdakwa di pengadilan, aku menangkap tatapan penuh curiga dari para dosen penguji yang seperti majelis hakim penentu masa depanku. Alih-alih menjawab pertanyaan seorang dosen penguji tentang judul yang kupilih, aku justru diam karena pikiranku sibuk menghitung hari berapa lama biasanya aku menuntaskan haid. Masih segar di ingatan, aku mandi besar setelah darah haid berhenti beberapa hari sebelumnya. Tampilan slide yang kupresentasikan seketika menjadi merah. Bundelan kertas yang isinya musti kupertahankan juga memerah. Tapi, mengapa darah datang lagi ketika skripsiku diuji? Dengan mulut yang mencoba menjawab patah-patah dan pikiran yang penuh bercak darah, aku akhirnya mendapat nilai ujian pendadaran yang tidak memuaskan. Keinginanku untuk mencari beasiswa terkubur sudah.

Seusai ujian yang tak sesuai harapan, aku panik karena kursi yang kududuki berbau amis. Kursi itu lalu kubersihkan dengan tisu seadanya yang kutaruh di saku baju. Sebenarnya sempat terpikir olehku untuk memberitahukan soal itu kepada seorang dosen perempuan yang menjadi penguji utama, tapi aku ragu. Reputasinya sebagai dosen killer membuatku mati kutu. Lagi pula aku tidak yakin benar akan apa yang kualami.

Aku segera membereskan berkas-berkas ke dalam tas, berpamitan secukupnya kepada teman-teman di luar ruang ujian, dan berlari ke kamar mandi. Benar saja, darah segar sudah merembes ke mana-mana. Tanpa pikir panjang, aku melesat ke koperasi terdekat untuk membeli alat penyelamat yang tak seperti malaikat: sehelai pembalut tanpa sayap. Setelah dua kali lari ke kamar mandi di dekat musala fakultas, aku bergegas pulang dengan menyembunyikan rok yang ternoda di balik tas.

Di tempat parkir, seorang satpam yang lumayan akrab denganku berbasa-basi.

“Mbak sakit ya?”

“Mboten, Pak.” Bibirku terpaksa tersenyum. “Saya buru-buru mau pulang. Ada perlu.” Apakah wajahku terlihat pucat?

Aku segera menaiki sepeda dan memancal pedal-nya kuat-kuat sambil terus berpikir kenapa darah masih mengalir meski dua minggu telah lewat dari hari pertama haid. Apa mungkin ini yang disebut istihadhah, darah yang keluar dari kemaluan di luar masa haid? Beberapa hari sebelum pendadaran, stress memang sempat melandaku. Banyak referensi yang harus kubaca sementara pekerjaan sampingan sebagai editor paruh waktu kerap membuat jadwal tidurku terganggu. Meski perempuan kadang harus berperan sebagai cadas, sebagaimana kata Ibu, aku tetap tak siap berkenalan dengan istihadhah di meja pendadaran.

Sambil mengayuh sepeda, kulewati rumah sakit, toko buku besar, dan warung bakso favorit dalam genangan darah di kepala. Sesampainya di perempatan Tugu, dengan disaksikan lampu merah, Tugu yang biasanya putih itu turut menjelma merah. Anehnya, setelah lampu berubah hijau, aku tidak lantas melaju menuju rumah kosku. Sepeda kupinggirkan ke sebelah tenggara Tugu, persis di dekat pos polisi. Aku lalu duduk di trotoar dan memandangi Tugu selama berjam-jam tanpa peduli aku harus segera ganti celana, rok, dan baju. Entah apa yang merasuki pikiranku. Yang pasti, aku melihat Tugu sebagai sesuatu yang ingin kuadili.

***

“Sudah menunggu sejak tadi?” Suara itu milik seorang lelaki yang membuatku selalu rindu kota ini. Aku berkenalan dengannya dalam sebuah seminar tentang status keistimewaan Yogyakarta beberapa tahun lalu. Ia kini menjadi dosen di fakultas tempatku menimba ilmu dulu.

“Belum lama. Baru tiga puluh menit.”

Kami berjabat tangan dan saling melempar senyum. Ia, dengan wajah lelah, menghempaskan tubuhnya ke anak tangga yang posisinya satu tingkat lebih tinggi dari posisi dudukku.

“Maaf, tadi aku agak lama menguji skripsi seorang mahasiswi. Entah apa yang terjadi kepadanya. Pas diuji wajahnya pucat pasi, padahal dia itu seorang mahasiswi teladan.”

“Barangkali dia tengah masuk angin atau haid atau istihadhah. Banyak sekali kemungkinannya. Menjadi perempuan itu tidak mudah.” Eh, kenapa aku jadi sensitif? Ia belum pernah kuberitahu tentang sejarah kegagalanku di ruang sidang skripsi. Bahwa sejarah akan berulang, meski pelakunya beda, bukankah sesuatu yang niscaya? Bisa saja.

“Apa itu istihadhah?”

Tiba-tiba aku ingat bahwa laki-laki di sampingku ini memeluk agama yang bukan Islam.

“Nanti cari di google saja ya. Intinya, jika mahasiswimu itu sedang istihadhah, ada darah mirip darah haid, tapi bukan darah haid, yang bisa mengganggu konsentrasinya saat ujian.”

“Hmm…, kalau itu yang dialaminya, harusnya dia sudah melakukan antisipasi dari rumah.”

Antisipasi? Darah yang tak bisa diprediksi kapan datangnya itu musti diantisipasi? Aku merasa tak perlu menjelaskan kepadanya secara panjang lebar tentang darah perempuan. Untuk meyakinkan diri, kutelusuri raut mukanya. Hampir tidak ada yang berubah darinya sejak kali pertama kami berjumpa. Rahang yang kukuh itu masih membuatnya keras kepala. Ia sebenarnya menarik kalau saja pandangannya tentang perempuan tak melulu sekaku itu. Kami terlalu sering berdebat tentang hal-hal yang menurutnya remeh-temeh tapi bagiku sama sekali bukan sesuatu yang receh. Tirai senja turun bersama hampa di dadaku.

Senyap mengisi ruang rendezvous kami selama lima menit. Anak tangga yang kududuki terasa dingin.

“Ehm…, anu,” suaranya agak gemetar. Aku tahu ia mau bilang apa. “Masihkah kita berkesempatan untuk menikah?”

“Tidak.”

Hening.

“Mengapa? Apakah karena agama kita berbeda? Bukankah selalu kukatakan bahwa aku bisa pindah agama kapan saja? Toh Tuhan yang kita sembah sama.”

Ia selalu mengklaim bahwa dirinya, seperti halnya Karen Armstrong—penulis buku yang dikaguminya, adalah seorang freelance monotheist.

“Tidak,” tegasku. “Bukan itu masalahnya.”

“Lalu apa?”

“Setiap kali melihatmu, aku ingat Tugu.”

Ia diam. Setahun lalu, kami pernah berdebat hebat di media sosial tentang makna penting Tugu bagi daerah istimewa ini.

Beberapa pemuda berlarian menggiring bola di halaman gedung tempat kami duduk. Langit agak mendung, tapi mereka tak tampak peduli. Aku kembali memandang lelakiku. Wajahnya pias seperti kurang darah. Kepalanya mendongak ke langit. Angin sepoi-sepoi mengelus beberapa uban di rambutnya dan mengembus perasaanku entah ke mana.

“Ya sudah,” ujarnya pasrah. “Aku lelah. Aku akan mencari perempuan lain yang mau kuajak menikah.”

Mendung kian tebal. Titik-titik air mulai terjun ke tanah tumpah darah—andai dunia tahu bahwa darah tak hanya tumpah di medan perang, tapi juga dari rahim perempuan.

Lelaki yang pernah kupuja itu menawariku untuk mampir ke kantornya di dekat musala fakultas. Aku menolak tawarannya dan memilih berjalan di sepanjang boulevard dalam gerimis.***

Pati-Yogyakarta, Januari 2018

Zulhijah 1439 Hijriah, saya kadang bertanya-tanya, sebenarnya apa yang dibayangkan oleh pemeluk agama lain tentang umat Islam yang menunaikan ibadah haji pada setiap bulan Zulhijah? Pertanyaan ini –mungkin– dulu juga pernah hadir dalam benak seorang pemuda Kristiani, kelahiran Oosterhout –Belanda– 138 tahun silam. Bila saya hanya terhenti pada sebuah pertanyaan, maka setahu saya pemuda itu berhasil menjawab pertanyaan yang sama dengan tuntas. Bahkan, jawaban yang ia peroleh, konon mampu menjembatani orang-orang sebangsanya untuk membayangkan satu hal yang sebenarnya sangat berjarak dengan mereka. Hal itu adalah Islam.

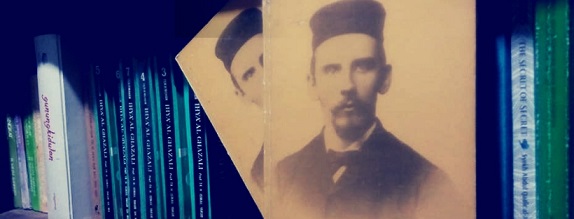

Pemuda yang memiliki pertanyaan yang sama seperti yang saya ajukan itu bernama Christiaan Snouck Hurgronje. Bila saya hanya iseng-iseng bertanya dan ujungnya, masih bingung untuk menjawab pertanyaan itu, maka bagi Snouck (baca: panggilan Christiaan Snouck Hurgronj) pertanyaan tersebut menjadi sebuah pertanyaan kunci dalam karya desertasi yang diberinya judul Het Mekkaansche feest (Festival Mekah). Melalui serangkaian penelitian serius selama enam tahunan terhadap teks-teks klasik berbahasa Arab, Snouck berhasil mempertahankan jawaban yang ia peroleh dalam sebuah sidang terbuka di Universitas Leiden, pada tanggal 24 November 1880.

Saya memang tidak setekun Snouck Hurgronje. Saya hanya membaca beberapa buku lalu menyerah karena semakin bingung menjawab pertanyaan iseng tersebut. Snouck jauh lebih unggul daripada saya, ia berhasil merasionalisasikan hubungan antara tradisi beragama kaum Yahudi dengan Ibadah haji yang diserukan oleh Muhammad, sang orang Arab itu. Tak berhenti di situ, Snouck bahkan berani menggugat dogma ketuhanan yang dipahami oleh umat Islam hanya untuk mendapatkan jawaban yang paling rasional dari pertanyaan yang berusaha ia jawab. Dan, ia berhasil (baca : sementara ini) melakukan gugatan itu.

Dalam Het Mekkaansche Feest, Snouck dapat menjelaskan secara lebih rasional bahwasannya Ibadah haji yang diserukan oleh Muhammad itu sebanarnya juga dapat dibaca sebagai sebuah strategi politik ketimbang hanya memahaminya secara taklid sebagai sebuah perintah agama yang dogmatis. Bagi Snouck, Muhammad adalah seorang ahli strategi politik yang ulung (Drewes, 1957).

Bila mengamati konteks historiografi dari Haji itu sendiri sebagai sebuah syariat (baca: Hukum yang wajib dilaksanakan dalam Islam), maka kita perlu mundur kebelakang untuk melihat kembali sejarah awal penyebaran agama yang sempat mengalami penolakan dari kalangan Yahudi di Arab. Banyak riwayat yang menceritakan bahwa penolakan tersebut, terutama dalam hadist-hadist khudsi. Terdapat satu fakta yang tidak dapat dipungkiri, bahwa Muhammad adalah seorang Arab (baca: suku pengembara), yang berbeda dengan orang-orang Yahudi pewaris sah kota suci Makkah. Dan, yang pasti ia (baca: Muhammad) jelas berjarak dengan tradisi keagamaan yang diimani oleh orang-orang Yahudi itu. Apapun yang akan dilakukan oleh Muhammad, ia adalah orang luar (the other/outsider) dalam perspektif orang Yahudi. Disinilah letak sisi politis dari sosok Muhammad, sang Nabi umat Islam itu. Apapun tindakan yang ia serukan akhirnya cukup rasional untuk didekati dengan perspektif politik (Hurgronje, 1917). Untuk mendapatkan kepercayaan orang Yahudi bahwa ia (baca : Muhammad) juga merupakan bagian dari mereka (baca : tradisi ketuhanan kaum Yahudi), maka tugas utama Muhammad adalah meyakinkan komunitas-komunitas Yahudi di Arab bahwa ia merupakan bagian dari mereka. Jelas strategi diplomasi harus ambil bagian di sini.

Ketika umat Islam yang dipimpin oleh Muhammad melaksanakan Haji untuk pertama kalinya (baca : menziarahi dua kota suci peninggalan nabi-nabi bangsa Yahudi) maka Muhammad sang orang asing itu pun segera mendapatkan pengakuan atas “Kenabiannya” dari bangsa Yahudi (Hurgronje, 1917; Drewes, 1957). Maka menjadi sangat rasional ketika seruan haji yang dibawa oleh Muhammad dibaca sebagai sebuah kebijakan diplomasi politik. Apalagi ketika seruan haji itu dilegitimasi dengan wahyu Ilahiyah yang didapatkan oleh Muhammad (baca: Surah Al Hajj yang berisi kisah mengenai pembangunan Kaabah oleh Ibrahim, Sang Nabi Yahudi) (Hurgronje, 1917). Disinilah letak rasionalisasi dari Ibadah Haji yang berhasil disusun oleh Snouck Hurgronje itu.

Melalui tesis tersebut, Snouck akhirnya juga mampu merasionalisasikan implikasi dari pengakuan yang diberikan oleh Bangsa Yahudi atas ketersambungan sanad dari Islam terhadap tradisi keagamaan yang diimani oleh Yahudi. Implikasi tersebut ia namai sebagai “Islamisasi” (hasil strategi diplomasi yang dilakukan oleh Muhammad). Setelah Islam memperoleh legitimasinya, proses Islamisasi akhirnya mulai masif terjadi di kota suci kaum Yahudi (baca : Makkah). Bahkan Kaabah yang terletak di pusat kota Makkah pun berhasil direbut oleh umat Islam. Tak hanya itu, beberapa situs keagamaan kuno yang terletak di daerah-daerah perbukitan di sekitar Makkah pun terdampak proses Islamisasi itu (Drewes, 1957).

Jawaban Snouck itu jelas diluar jangkauan saya, meskipun –baik saya maupun Snouck Hurgronje– mengawalinya dari sebuah pertanyaan yang sama, tetapi tetap saja Snouck Hurgronje-lah yang berhasil menjawab pertanyaan itu dengan bobot jawaban yang lebih berkualitas secara akademis. Het Mekkaansche Feest karya Snouck Hurgronje memberikan sumbangsih yang besar terhadap kajian Islam dan antropologi timur di universitas-universitas Eropa hingga hari ini. Bahkan sangat pantas bila karya tersebut dikatakan sebagai karya yang melandasi pandangan dasar para peneliti Eropa yang mengkaji Islam pada masa-masa berikutnya.

Snouck mungkin salah satu sarjana Eropa angkatan pertama yang sangat paham Islam –dizamannya. Dan, tak heran, jika dunia mengenangnya sebagai sosok antropolog termashur bila kita melihat kegemilangan karya-karya yang ditulisnya itu. Pun di sini, di Indonesia (baca: dahulu Hindia Belanda) Snouck Hurgronje juga menjadi tokoh kunci, ia menjabat sebagai penasihat pemerintah Hindia Belanda urusan keagamaan, melalui petuah-petuahnya-lah pemerintah kolonial akhirnya sepakat untuk mengontrol secara ketat arah perkembangan agama Islam kedepannya. Hasilnya: Perang Aceh akhirnya dapat diredam pemerintah, Voorstenlanden berhasil ditakukan, bahkan aliran-airan dalam Islam yang masuk ke Hindia-Belanda pun berhasil di-screening. Sadar atau tidak sadar, mungkin keislaman yang kita pahami hari ini –bisa jadi– merupakan produk politik agama yang telah dirumuskan oleh Snouck Hurgronje.

Referensi

Drewes, G. Snouck Hurgronje and The Study of Islam, Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde 113, 1957

Hurgronje, C. Snouck. Perayaan Mekah 1880 dalam Kumpulan Karangan Snouck Hurgronje, Indonesian-Netherlands Cooperation in Islamic Studies (INIS) Jilid I, Jakarta, 1995.

Hurgronje, C. Snouck. The Revolt in Arabia, The Knickerbockers Press G.P. Putnam’s Sons New York and London, 1917

Kuitenbrouwer, Maarten. Dan Harry A. Poeze (ed), Dutch Scholarship in The Age of Empire and Beyond, Koninklijke Brill Leiden – Boston NV., 2014

Low, Michael Christopher, “Empire of the Hajj: Pilgrims, Plagues, and Pan-Islam under British Surveillance,1865-1926.” Thesis, Georgia State University, 2007

Porter, Venetia dan Liana Saif, The Hajj : Collected Essay, The Trustees of British Muesum, 2013

Van Koningsveld, Pieter. S.., Conversion of European Intellectuals to Islam: The Case of Christiaan Snouck Hurgronje alias ʿAbd al-Ghaffār, dalam Muslim in Interwar Europe : A Transcultural Historical Perspective, Koninklijke Brill Leiden – Boston NV., 2016

Salah satu hal yang mendarah daging diyakini oleh orang Jawa adalah kisah mengenai Sunan Kalijaga yang menyebarkan Islam dengan Wayang. Argumen tersebut juga sangat diyakini oleh Sumarsam –seorang profesor etnomusikologi, di Universitas Wesleyan, Amerika– beliau mengajukan satu pandangan yang sangat bijak –mengutip sikap dari Soedjatmoko– bila ada orang yang meminta pertimbangan beliau terkait sejarah wayang di Indonesia.

Bila ada orang yang meminta beliau menjelaskan ihwal tersebut maka beliau akan berangkat dari argumen lokal, meski dengan konsekuensi data historiografinya memang sangat minim dalam perspektif akademik. Satu hal yang selalu beliau tekankan adalah “Jawa memiliki cara pandang sendiri yang berbeda dengan cara pandang ‘akademik’ mainstream, ada Historiografi Jawa dan ada Historiografi Konvensional”, terang Sumarsam.

“Sikap bijaksana dalam berfikir seperti itu menjadi penting untuk dimiliki seorang akademisi bila ingin penelitannya kontekstual”, tandas Sumarsam. Bila seorang akademisi hanya memakai Historiografi Konvensional saja untuk mendekati Jawa, maka sudah barang tentu tidak akan mendapatkan hasil yang objektif. Oleh karena itu disinilah letak pentingnya memberikan tempat kepada Historiografi Jawa (baca: lokal) itu sendiri untuk menjelaskan dirinya, dengan perspektifnya sendiri. Dengan demikian suatu penelitian akademik akan lebih otentik dan mengakar.

Namun, sikap Sumarsam ini justru sering dibantah oleh para akademisi di Indonesia sendiri, hal yang berbeda ketika beiau mempresentasikan temuannya di luar negeri.

Ketika beliau diminta untuk menjelaskan tentang wayang oleh mahasiswanya di Amerika, maka sikap itulah yang beliau utarakan dan penerimaan mahasiswa terhadapnya baik adanya..Kuliahnya selalu diapresiasi ketika beliau memulai kelas dengan sebuah analogi, beliau sangat sadar bila mahasiswanya langsung diajak berdiskusi tentang wayang dalam pengertian yang konvensional, jelas tidak akan mengerti secara utuh –bahkan berpotensi gagal dalam mengkontekstualisasnyai– ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti apa sebenarnya wayang itu? Dan apa yang dirasakan oleh orang-orang Jawa ketika menonton wayang?. Ia senang membuat analogi dengan teori Joseph Campbell —Professor Literature bidang Mythology dan Comparative Religion— ketika dirinya dimintai pendapat oleh George Lucas –Sutradara film Starwars– saat membuat film itu.

Joseph Campbell menjelaskan bahwa Mitologi, dongeng dan legenda adalah metafora kehidupan masyarakat atau analogi dari kehidupan masyarakat, sehingga tidak bisa ditangkap mentah-mentah, namun bisa ditangkap sari-sarinya. Pada titik ini penjelasan lokal pasti akan mendapatkan ruang rasionalisasinya, meskipun tidak memiliki data-data yang lengkap, namun penjelasan lokal sudah barang pasti yang mampu menggambarkan konteks-konteks sosial yang ada secara mendalam, kebudayaan harus tetap hadir tanpa ada ruang berdebat lagi.

***

“Bulan Sabit Terbit di Atas Pohon Beringin” adalah sebuah adegan yang indah di Kota Gede, di sana ada sebuah pohon Beringin yang ditanam oleh Sunan Kalijaga, lalu dari atas pohon Beringin munculah Bulan Sabit yang merupakan simbol Islam, hal ini sangatlah pantas untuk menggambarkan perkembangan Muhammadiyah di Kota Gede yang telah lama diteliti oleh Mitsuo Nakamura.

Tujuan penelitian Nakamura di Kota Gede adalah untuk menulis sejarah sosial kota kuna di Jawa. Menurutnya pastilah ada sebuah proses urbanisasi tradisional yang memiliki kekhususan tersendiri –yang berbeda dengan urbanisasi sosial di Barat maupun Jepang– dalam proses penelitian tersebut ia menemukan sekelompok orang yang memiliki falsafah kebudayaan yang maju daripada daerah lainnya di Jawa yang terkesan memiliki budaya –yang negatif– seperti pemalas, tidak menepati janji, jorok dan lain sebagainya. Menurutnya Kota Gede adalah sebuah tempat yang menarik, sebuah kota tua yang telah berusia hampir lima abad namun disisi lain mempunyai struktur sosial masyarakat yang relatif lebih maju, hal ini tercermin dari budaya masyarakatnya.

Temuan tersebut merupakan ihwal yang sebelumnya tidak dibayangkan oleh Mitsuo Nakamura, diluar imaji mengenai masyarakat Indonesia pada umumnya yang pemalas dan tidak tepat janji, ternyata masih terdapat satu golongan/kelompok masyarakat yang memiliki kesadaran sosial maju, yang ia temukan pada komunitas masyarakat Muhammadiyah di Kota Gede. Mereka kebanyakan tidak begitu kaya –di jaman Orde Baru– tetapi mereka memiliki etos kerja yang tinggi serta kesadaran dan apresiasi yang tinggi terhadap pendidikan, anak-anak mereka di masa itu (baca: Orba) telah banyak yang disekolahkan hingga perguruan tinggi. Hingga akhirnya seiring berjalannya waktu struktur sosial lama –di jaman Orba– di Kota Gede tergantikan oleh struktur sosial baru yang diisi oleh generasi-generasi barunya, di sana ada Dokter, Pengusaha sukses, Sarjana Ekonomi dan lain sebagainya yang merupakan masyarakat lokal yang umumnya merupakan anggota dari Muhammadiyah.

Mitsuo Nakamura juga memiliki perhatian khusus terhadap Islam di Indonesia –khususnya Muhammadiyah– yang memiliki perkembangan sangat unik. Bila merujuk teori-teori modernisasi, banyak tesis yang membuktikan bahwa ketika modernisasi hadir di tengah masyarakat, maka sekulerisasi terjadi, masyarakat menjadi lebih rasional dan agama mulai ditinggalkan. Tetapi sejarah yang terjadi di Indonesia terutama mengenai gerakan Islam yang diwakili oleh Muhammadiyah itu memiliki kekhususan dan keunikan tersendiri, gerakan modernisasi yang diwakili oleh Muhammadiyah kala itu cukup kuat merestorasi tatanan sosial yang ada, namun disisi yang lain gerakan tersebut –yang di banyak negara beringan dengan subordinasi nilai-nilai spiritualitas– ternyata mampu bersinergi dengan nilai-nilai Keislaman di Indonesia. Gerakan Muhammadiyah di Indonesia telah mengeliminir tesis modernitas yang membagi spiritualitas dan rasionalitas sebagai prasyarat modern. Ihwal inilah yang membuat Mitsuo Nakamura tertarik untuk menulis Muhammadiyah sebagai “Bulan Sabit (yang) Terbit di Atas Pohon Beringin”.

***

Mari kita mulai dengan merujuk sejarah lama tentang Maulana Malik Ibrahim (w. 1419 M ./ 7 Rajab 475 H.) atau Makhdum Ibrahim Asmara yang dimakamkan di Gresik. Maulana Malik Ibrahim di sebut oleh HJ De Graaf dan TH Pigeaud sebagai generasi awal dari Wali Sanga dan peletak dasar islamisasi di tanah Jawa ( KIP, hlm 22). Tokoh ini meninggalkan satu karya tanpa judul, yang kemudian dikenal dengan Kropak Ferrara, karena tulisan ini tersimpan di Perpustakaan Ferrara, Italia.

Naskah ini kemudian dikirim ke Belanda untuk di-transliterasi-kan oleh GJ W Drewes ke dalam bahasa Inggris dan diterbitkan pada tahun 1978. Drewes mengaku bahwa teks aslinya menggunakan bahasa Jawa tua sebagaimana teks Pararaton (Drewes, hlm.5). Isi dari karya tersebut adalah pedoman bagi para pengkojah (Wali) di masa awal kedatangan Islam, untuk mewejangkan kabar keselamatan dan kedatangan Islam di tanah Jawa.

Karya Maulana Malik Ibrahim yang dinamakan Kropak Ferrera ini merupakan rujukan tertua untuk melihat praktik Islam awal yang dikembangkan oleh Wali Sanga di Nusantara. Dalam karya itu belum ada penyebutan istilah “santri”. Semua yang telah ber-sahadat disebut orang Islam atau wong Slam. Setelah penyebutan wong Slam ini selesai dijabarkan kemudian masuk ke dalam jenjang peng-amalan-nya yaitu : muslim, mukmin, dan takwa, yang menekankan pada keseimbangan antara pengamalan lahir (syariat Islam) dan pendalaman batin seperti perbaikan akhlak, membatasi nafsu, dan lain sebagainya.

Dalam Kropak tertua itu, tidak disebutkan strategi penyebaran Islam, kecuali penekanannya pada perbaikan akhlak pribadi, dan sebuah kewajiban wong Slam, yaitu: “hendaklah membimbing orang lain ke arah kebajikan, serta mencegah orang lain berbuat jahat” (Drewes, hlm. 19). Rujukan beberapa isi dari Kropak tersebut diperkirakan berasal dari beberapa kitab tasawuf utama yang menjadi bacaan masyarakat Islam di abad ke-13, diantaranya al-Bidayah karya Imam al-Ghazali, tafsir al-Baghawi, serta beberapa kitab lain yang membahas mengenai hukum-hukum fiqih yang berlaku pada periode tersebut.

Merujuk penelusuran yang saya lakukan tentang penggunaan istilah Santri di Jawa, saya menemukannya dalam Susuluk Besi yang dikarang oleh Pangeran Wijil Ing Kadilangu (keturunan Sunan Kalijaga). Susuluk Besi bercerita tentang seorang wali yang dipanggil Ki Besi (Habesi), yang bertapa di sebuah goa, dan di tempat itu, di sekitarnya sudah ada sebuah pesantren. Pemimpin pesantrennya bernama Ki Umat/Ki Penghulu/Kyai Guru/Ki Santri.

Dalam Susuluk Besi itu, Pangeran Wujil ing Kadilangu menyebutkan salah satu dialog Kyai Guru dengan Ki Besi :

“Basa kene panggonan ing santri // mbok manulari ing mumurid ing wang // ingsun pamulangan gedhe”

“Di sini tempat para santri // nanti mempengaruhi murid-murid saya. // Aku ini guru besar…” (dalam Serat Suluk Jaman Ing Kraton Dalem Surakarta, hlm. 111).

Di bagian lain, Ki Besi memberikan jawaban:

“Eh Kyahi menawa // kawasa jawab suale // itung ing tyas pukulun // ingkang santri tan pesti swarghi // yen pegata lan nalar // nalara puniku kalamun tan tinandangan // nadyan silih tandangana”

“Hai kyai,// apakah bisa menjawab soal, // yang ada pada hatiku, // para santri belum tentu masuk ke surga // bila tidak dengan nalar. // Nalar juga tidak, // bila tidak diamalkan, // walaupun kecil amalkanlah setiap hari…” ( dalam Ibid., hlm. 113).

Susuluk Besi ini adalah bagian dari berbagai suluk yang terhimpun dalam Serat Suluk Jaman Ing Kraton Dalem Surakarta. Naskah asli berada di perpustakaan Surakarta, Sasono Pustoko, dan telah ditransliterasikan ke dalam huruf latin oleh Nancy K Florida yang kemudian dicetak pada tahun 1984. Serat Suluk Jaman Ing Kraton Dalem Surakarta adalah hasil karya zaman keemasan sastra Islam Jawa di Surakarta, yang masa ini tercatat antara tahun 1757-1881. Antara tahun-tahun itulah naskah itu ditulis, karena setiap suluk yang ditulis tidak disebutkan tahunnya. Hanya pengarangnya saja yang disebutkan, yaitu: Pakubuwono III, Pakubuwono IV, Pangeran Wijil dari Kadilangu, Sastrawijaya dari Kajoran, Yosodipuro Posliyun, Tumenggung Arung Binang, Sastranegara, (Yasadipuro II), Ngabehi Wongsoniti, Ronggosutrasana, dan Panembahan Cakraningrat.

Istilah santri pada saat itu digunakan untuk mendeskripsikan mereka yang belajar di pesantren guna mendalami ilmu agama. Istilah ini mulai eksis dalam khasanah perbendaharaan kata masyarakat Jawa pada abad ke-16. Seperti tertuang dalam Serat Centhini, yang dipandang sebagai ensiklopedi tebal tentang peradaban dan kebudayaan Islam Jawa yang ditulis pada zaman Surakarta. Dalam Serat tersebut diriwayatkan bahwasanya telah berdiri banyak pesantren yang menjadi tempat di mana seorang ‘Kyai’ atau ‘Ki’ mengajar murid-murid yang disebut ‘santri’.

“… Ciptanipun punopo Seh Jayengrogo, boten karenan dhateng awakipun. Wekasan sadaya santri bubaran” ( Serat Centini , X: xvi). Di sini kata ‘santri’ merujuk pada murid-murid seorang kyai.

Kata santri mulai terlembagakan pada masa kolonial Hindia Belanda, ketika pemerintah mulai menginisiasi banyak penelitian antropologi. Kemudian istilah-istilah baru pun bermunculan dalam catatan-catatan para antropolog Belanda. Kemunculan istilah-istilah baru itulah yang menjadi sumber centang perenang definisi santri kedepannya. Di sini kemudian muncul istilah-istilah baru seperti: ‘putihan’ dan ‘abangan’. Konsep santri kemudian dioposisikan dengan abangan. Hal ini telah dikaji secara luas oleh MC Ricklefs dalam The Birth of Abangan menurut temuan Ricklefs istilah-istilah tersebut dipopulerkan oleh para misionaris, di antaranya dari NZG (Masyarakat Misionaris Belanda). Kelompok ini memiliki jurnal MNZG (Mededeelingen van wege het Nederlansche Zendelinggenootschap).

Referensi terawal yang ditemukan MC Ricklefs adalah tahun 1855, dengan mendasarkan pada terjemahan Hoezoo dari risalah Kristen, yang berbunyi: “Dan jangan pikir bahwa hal ini hanya berlaku di antara orang-orang profan (jawa: tiyang abangan), tapi juga di antara teman-temanku yang religius (jawa : tiyang putihan)”. (Ricklefs, hlm . 38-40)

Tesis Ricklefs tentang para misionaris Hindia Belanda inilah yang membuat pembedaan tegas antara santri dan abangan ini diperkuat dengan ditemukannya laporan Hartoon pada tahun 1856 yang menyebutkan: “Jumlah santri (pelajar-pelajar keagamaan) adalah besar dan tumbuh secara konstan. Hal ini susah dimengerti, untuk kebebasan mereka dari tugas-tugas wajib, yang sangat membantu persebaran ide-ide Muhammad. Santri ini, dan semua yang mematuhi waktu-waktu ibadah, disebut orang-orang putih, orang suci. Untuk membedakan sekelompok besar orang yang tidak mengambil bagian dari hal ini, dan oleh karena itu dengan penuh ejekan disebut orang merah” (Ricklefs, hlm. 41).

Ketika Perang Jawa mulai berkecamuk, istilah santri semakin menguat menjadi sebuah gerakan sosial yang turut mengancam kekuasaan kolonial. Perang Jawa berlangsung antara tahun 1825 hingga 1830. perang ini adalah perlawanan terbesar masyarakat Jawa terhadap kolonial yang lekat dengan jargon-jargon Islam yaitu Perang Sabilollah. Perang ini dipimpin oleh Pangeran Dipanagara, di mana para pengikut sang pangeran kebanyakan berasal dari kalangan santri dari pesantren-pesantren yang tersebar di Jawa. Akibat dari perang ini, Peter Carey mencatat dalam bukunya bahwa lebih dari 2 juta penduduk Jawa terpapar kerusakan perang, ¼ lahan pertanian rusak, dan lebih dari 200.000 orang meninggal akibat perang yang berkecamuk (Carey, hlm. xxi).

Dalam perkembangannya, istilah santri sebagai sebuah Identitas Nasional mulai terbentuk pada awal abad ke-20, terutama ketika masa Revolusi Kemerdekaan. Para santri pesantren di berbagai penjuru Nusantara kala itu, bertekad akan membela negaranya walau harus mengorbankan nyawa, tidak kurang dari 70 ribu pejuang. Dan, tekad perjuangan tersebut telah menjadi seruan utama di banyak pesantren di berbagai daerah, seperti Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi bahkan hingga Nusa Tenggara Barat. Saat itu dua organisasi Islam pun berdiri di Indonesia (baca : Hindia Belanda) untuk pertama kalinya, Muhammadiyah pada 1912 dan Nahdhlatul Ulama (NU) pada 1926. Kehadiran dua organisasi Islam ini turut memicu semangat para santri untuk membela Negara yang sebentar lagi akan berdiri. Para kyai dari pelosok-pelosok desa siap menjadi ujung tombang revolusi. Identitas santri kemudian semakin kukuh merasuk dalam semangat kebangsaan di Indonesia, mengejawantah menjadi entitas yang meng-“ada” hingga hari ini. Santri dan pesantren tidak lagi menjadi istilah lokal, yang erat kaitannya dengan citra ndesa dan udik. Kini santri telah bertransformasi menjadi sebuah identitas nasional Bangsa Indonesia.

Harus diakui santri hari ini telah menjadi identitas nasional (semenjak Hari Santri disahkan). Oleh karena itu santri harus sadar bahwa pengakuan simbolik tersebut, haruslah dibarengi dengan bangkitnya tanggung jawab untuk terus mengembangkan kemampuan mereka sendiri dan keberdayaan mereka sendiri dalam mengelola pesantren dan masyarakat. Tanpa harus terjebak pada sikap anti pada negara, apalagi anti asing, dan anti kemajuan, kita (baca: santri) harus belajar dari sejarah: santri tidak diajarkan untuk bersikap demikian. Kini, santri memiliki tugas berat, yaitu berjuang mempertahankan keutuhan bangsa. Menjaga tanah tumpah darah yang kini dipijak sebagai ‘sajadah’ untuk mengabdi kepada Allah, di dalam lapangan masyarakat dan kebangsaan, tanpa harus ‘nyinyir’ dengan kelompok lain. Di sisi lain, tanpa harus rendah diri dalam berkiprah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Referensi :

G.J.W. Drewes, Perdebatan Walisongo Seputar Makrifatullah, _________, Surabaya, 2002

Kamadjaya, Serat Centhini, Balai pustaka, Yayasan Centhini Indonesia, Yogyakarta 1988

M.C. Ricklefs, The Birth of Abangan, Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, 2006

Nancy K. Floryda, Serat Suluk Jaman Ing Kraton Dalem Surakarta, ____________, 1984

Peter L. Carey, The Power of Prophecy :Prince Dipanagara and The End of an Old Order in Java, 1785-1855, KITLV Press, 2007

Het Boek Van Bonang adalah salah satu naskah Islam Jawa tertua yang awalnya merupakan koleksi pribadi seorang professor Latin di Universitas Leiden yang bernama Bonaventura Vulcanius. Ia memiliki naskah Het Boek Van Bonang ini dari muridnya yang bernama Damaius, yang pada awal masa pelayaran Belanda ke dua ke Nusantara –abad ke 16– ia sempat mampir ke Tuban dan membawa naskah tersebut ke Belanda. Naskah Het Boek Van Bonang ini kemudian oleh Vulcanius disimpan katalog perpustakaan pribadinya hingga dua abad, dan dihibahkan kepada perpustakaan Leiden di tahun 1870an, naskah tersebut kemudian dianotasi oleh B.J.O Schrike.

Anotasi naskah Het Boek Van Bonang dilakukan oleh Schrike dalam desertasinya, awalnya naskah ini tidak berjudul namun karena di belakang teks tertulis “tamat carita cinitra kang pakerti pangeran ing Benang“,penanda tersebut kemudian digunakan oleh Schrike untuk menamai naskah tersebut sebagai: Het Boek Van Bonang. Tetapi bila dilihat isinya, naskah Het Boek Van Bonang hanya berisikan pitutur-pitutur yang diwejangkan seorang tokoh yang bernama ‘Seh Bari‘ (merujuk pada nama tempat) kepada ‘Rijal‘ (yang merupakan istilah tasawuf Jawi, bukan nama) dan tidak ada tokoh yang bernama Sunan Bonang dalam teks tersebut.

Argumentasi B.J.O Schrike terkait penamaan naskah ini merujuk pada petanda yang ada di akhir naskah, ia kemudian menyimpulkan bahwa Seh Bari ini adalah guru dari Sunan Bonang yang berasal dari Persia, keterangan ini diutarakan Schrike dalam desertasinya.

Namun pendapat B.J.O Schrike itu dibantah oleh G.W.J. Drewes, Drewes menemukan keterangan dalam Primbon Wanayasa yang menyebutkan kata “Karang” atau “Kawis” yang merujuk pada sebuah pesantren di Banten. Oleh Drewes, naskah Het Boek Van Bonang anotasi Schrike kemudian dianotasi kembali, dan diberikan penamaan baru yaitu: The Admonitions of Seh Bari, menurut Drewes keseluruhan isi dari teks ini adalah tentang: “Wirasaning usul suluk” atau konsep-konsep mendasar mengenai ilmu suluk (baca: tasawuf Jawa).

***